Seperti sebagian banyak orang, aku mengenal Herry Sutresna, lebih mapan dipanggil Morgue Vanguard, “Ucok” Homicide, atau Babap, dari muntahan lirik-lirik berbisanya serta guratan deretan musik kasarnya yang membangkitkan hasratku untuk mempersetankan dunia.

Menempuh jalur hip-hop, Ucok begitu leluasa menyeret segala macam referensi, baik sastra, gerakan sosial, ideologi kiri, dan musik itu sendiri dalam melahirkan karya-karyanya. Aku mengagumi dirinya sebagai musisi dan konsistensinya melawan terorisme negara bersama kawan-kawan lainnya.

Terlepas dari itu, aku cukup menaruh perhatian terhadap tulisan-tulisan prosa Ucok. Esai-esai yang terkumpul dalam buku Setelah Boombox Usai Menyalak (Elevation Books, 2016) dan baru saja menerbitkan Setiap Api Butuh Sedikit Bantuan: Kumpulan Esai Musik, Politik, Kegaduhan dan Kerapuhan (Consumed Media, 2025) mencatat beragam hal; seabrek album musik lintas genre, kondisi geopolitik dan politik lokal, perjuangan warga, hingga perenungan mengenai kematian.

Setiap fase perjalanan hidup Ucok selalu beriringan dengan musik, bahkan ia mengaku bahwa musik adalah teman terbaik bagi dirinya saat ia sedih, marah, atau bahagia. Ia pasti mengaitkan perasaannya, buah pikirnya, atau ketika dirinya sedang bercerita mengenai pengalaman hidupnya, dengan musik.

Misalnya, ia lihai menemukan kemiripan antara musik poliritmik Talking Heads dengan perjuangan petani lahan pantai Kulon Progo yang menolak dipetakan oleh kekuasaan, atau menggali konteks sosial-politik saat album tertentu dirilis, hingga menguliti operasi kebudayaan CIA untuk menormalisasi kekerasan di negara dunia ketiga dalam lingkup musik. Tak ketinggalan, mencaci maki festival musik yang menggandeng mesin keruk Freeport sebagai sponsor. Ia percaya musik selalu berpihak dan tidak pernah berdiri sendiri.

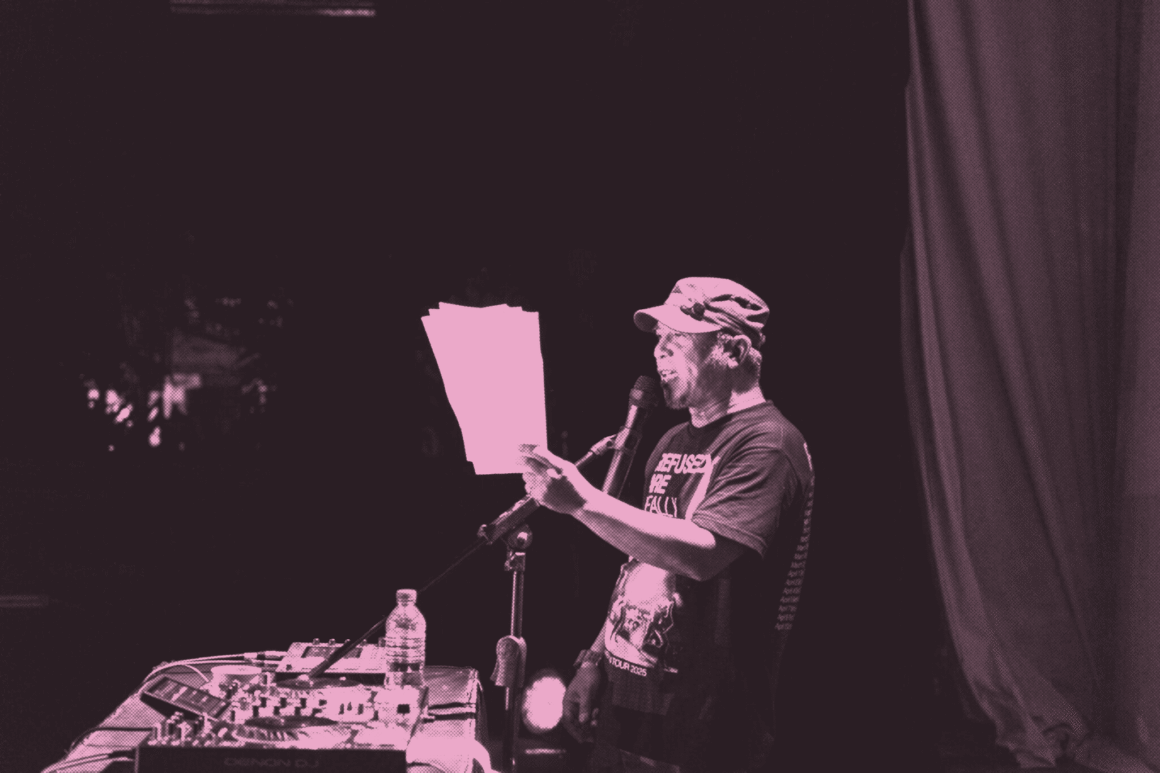

Di sela agenda bincang buku Setiap Api Butuh Sedikit Bantuan di Yogyakarta pada (13/12/2025), aku berbincang dengan Ucok mengenai musik dan irisannya dengan emosi, gerakan sosial, hingga lebih jauh membeberkan strategi perang kebudayaan dalam ranah ekosistem musik. Selain dari hasil wawancara, artikel ini diolah dari rekaman lalu lalang diskusi antar hadirin dengan Herry Sutresna (pertanyaan serupa yang sudah aku susun sebelumnya) yang membahas langkah konkret bagaimana melawan korporasi yang mengkooptasi musik.

Sekali lagi, musik dan karya seni lainnya tidak lahir dari ruang hampa. Yo, mari let’s go!

Ada empat topik besar yang Anda angkat di buku terbaru: musik, politik, kegaduhan, dan kerapuhan. Seperti apa sih yang dimaksud dengan kegaduhan dan kerapuhan kalau melihat dari kondisi sosial politik hari ini?

Gagasan besar dari musik, politik, kerapuhan, dan kegaduhan itu adalah musik itu nggak pernah berdiri sendiri sebagai musik. Intinya gitu aja. Dari situ mungkin bisa dikaitkan dengan banyak hal. Mungkin bukan cuma kegaduhan dan kerapuhan.

Semua musik itu tidak pernah netral. Dia selalu berpihak. Dia nggak lahir dari ruang hampa. Dia punya irisan dengan banyak hal, apalagi kalau ngomongin politik. Kalau mau ngomongin irisan musik dengan politik dalam konteks hari ini, kalau kegaduhan itu udah pasti; politik itu soal kegaduhan. Demokrasi itu bising. Kalau ngomongin demokrasi itu ngomongin kebisingan. Banyak orang ngomong, berdebat, berargumen, banyak pro dan kontra, kontradiksi dan lain sebagainya. Itu yang ngebungkus makna kegaduhan.

Dalam kerapuhan, nah ini satu hal yang jarang dirampungin dalam konteks musik. Musik juga bisa mencerminkan bahwa sebagaimana rapuhnya kita, personal, kolektif, dan perjuangan politik, itu rapuh. Jadi bukan sesuatu yang kadang-kadang digambarkan sesuatu yang heroik, meledak-ledak, atau apa gitu. Melawan penindasan itu selalu identik dengan semangat berapi-api, sah-sah aja ngomongin gitu.

Tapi kita harus menyadari bahwa ngomongin politik juga ngomongin tentang keterbatasan-keterbatasan, kerapuhan kita sebagai manusia, kerapuhan kita sebagai individu, komunitas, organisasi, dan gerakan sosial.

Supaya apa? Supaya kita bisa menyelesaikan keterbatasan-keterbatasan itu secara kolektif. Bagaimana memulainya? Ya, banyak pintunya. Mungkin mulai dari diri sendiri. Menyadari keterbatasan individu, kerapuhan bagaimana individu itu ada di ruang sosial dan lain sebagainya. Aku kurang lebih cerita seperti itu di buku ini.

Secara nggak sengaja ketika aku kumpulin tulisannya, nadanya itu seperti itu, overall. Tulisan aku 10 tahun terakhir mencerminkan apa yang ada di luar, yang pasti sih ketika aku kumpulin dan aku baca kayaknya tulisan-tulisan itu mencatat sisi kerapuhan. [Terlebih] apa yang saya atau kawan-kawan hadapi, terutama saya sendiri. Ya, kita harus ngakuin itu.

Menarik, ngomongin soal musik bisa beririsan dengan kegiatan sehari-hari?

Bukan cuma kegiatan sehari-hari. Musik itu juga beririsan dengan kegelisahan personal. Ada beberapa tulisan yang satu seri yang aku tulis ketika aku deket banget dengan kematian di era pandemi. Itu empat tulisan tentang karya-karya beberapa musisi favoritku menjelang ajal: ada J Dilla, Gil-Scott Heron, Johnny Cash, dan David Bowie.

Semuanya itu karya-karyanya yang aku tulis adalah karya-karya mereka menjelang wafat. Itu bukan sesuatu yang kemudian nggak disengaja, tapi emang perasaan itu kayaknya aku ada kegelisahan personal tentang kematian. Aku begitu dekat dengan kematian; ibuku sakit, ibu mertuaku meninggal gara-gara Covid-19, banyak kawan-kawan meninggal saat itu.

Banyak banget gitu sahabat sahabatku, mulai dari Eben (Burgerkill), Cossa (Keparat). Banyak banget kawan-kawan Bandung pasca Covid-19 itu yang duluan pergi. Jadi kayak kematian itu deket banget. Padahal umur kita baru 40-an. Walaupun aku sudah 50, tapi kawan-kawanku di bawahku berumur 40-an banyak yang pergi. Jadi aku mikir ulang tentang kematian.

Musik itu bukan cuma tentang mengemansipasi tapi juga media perenungan. Aku nulis itu sambil merenung. Apa yang bisa dipelajari dari kematian dan orang-orang yang berkarya menjelang kematian?

Aku penasaran. Pengalaman personal pun bisa masuk ke tulisan resensi musik Anda. Misalnya di tulisan Metis, Rambutan Garongan, dan Talking Heads bisa mengaitkannya dengan perjuangan Paguyuban Petani Lahan Pantai Kulon Progo melawan penggusuran. Apa pemantiknya?

Kayaknya aku sama dengan semua orang yang ngedengerin musik. Siapa pun yang mendengarkan musik dan kemudian dia tidak berhenti di musik itu kayaknya akan mengalami momen-momen serupa. Kayak kamu dengerin musik yang memang nyentuh dirimu kemudian membuat kau merasa hidup dan mengingat banyak hal.

Dalam istilahnya Deleuze jadi menubuh, musik itu menubuh. Semua orang punya pengalaman itu. Saya yakin. Dalam konteks yang paling simple, ketika orang mendengarkan musik disko, dia senang, nikmatin momen yang ada di hari itu. Itu momen serupa yang aku temui ketika aku, katakanlah lagi dengerin David Bowie tapi momennya bukan lagi dansa.

Mungkin jadi ada ketika merenung atau dalam konteks apa gitu. Kayaknya semua orang gitu. Mungkin bedanya aku cuma menuliskannya aja. Kayaknya semua orang bakal inget banyak hal. Ada momen-momen yang nggak aku tulis juga. Aku misalnya dengerin Joy Division mengaitkannya dengan momen pas era 90-an akhir itu aku putus cinta. Itu sebenarnya banyak yang bisa ditulis, tapi aku nggak nulis tentang itu.

Banyak yang bisa kita pelajari dari musik, tapi bukan hanya di pesannya, mungkin di bentuknya. Mungkin di cara pembuatannya. Mungkin secara ekonomi-politiknya. Karena musik itu nggak lahir begitu saja, tiba tiba ada musik gitu. Dia ada proses, kita bisa belajar dari prosesnya. Musik itu ada bentuk; ada yang menolak bentuk, ada yang punya bentuk, tapi pasti itu ada bentuknya.

Kayak musik noise itu menolak bentuk dan kita belajar kemudian bagaimana dari musik noise kita berusaha tidak terbius oleh bentuk. Itu pasti ada irisannya dengan sehari-hari. Mengapa kita menolak bentuk, oh kita menolak pemetaan. Kita menolak dipotret oleh sistem sebagai sesuatu yang utuh. Itu kan hal yang umum. Kalau misalnya untuk orang-orang yang memang tergerak ngelihat musik lebih dari musik. Ada yang mau nikmatin musik sebagai musik itu juga it’s okay. Cuma buat aku sih musik itu bukan selalu tentang musik sendiri.

Di tulisan Anda selalu berkait dengan perjalanan hidup, selalu ada musiknya.

Ya, ya harus. Karena aku nggak bisa hidup kalau nggak ada musik. Serius, serius. Sehari aku nggak dengerin musik itu nggak bisa.

Anda juga banyak marah-marahin musisi favorit karena sudah tidak lagi relevan, khususnya Chuck D.

Musik itu ekspresi dan ketika berkaitan dengan ekspresi itu akhirnya bisa marah, sedih, itu yang maksud aku pengen simpen di buku ini. Aku benar-benar pernah sedih, bener-bener pernah marah, itu seperti banyak orang lain. Itu sesuatu yang manusiawi dan lumrah. Setiap orang punya catatan unik sendiri karena setiap orang punya kisah tersendiri. Mungkin bagi orang lain marah-marahnya beda, bisa ke Ozzy Osbourne, atau siapalah.

Coba bayangkan ketika kalian menemukan sesuatu begitu menginspirasi kalian di era lampau dan kemudian tidak menemukan relevansinya antara apa yang diinspirasikan dengan yang ditemukan di lapangan. Nah, versi saya-Chuck D itu yang paling blatant, yang paling totem buat saya. Saya dengerin Chuck D kelas 6 SD, tahun ’86-87 dan itu bener-bener menginspirasi saya.

Sebelumnya saya udah dengerin hiphop. Dengerin Run DMC, LL Cool J, wah ini musik bener-bener bagus. Dengerin Beastie Boys. Wah anjing gila. Tapi semua itu tidak bikin saya pengen ngerap. Kemudian yang bikin saya pengen ngerap itu ketika dengerin Public Enemy.

Chuck D pada era itu memberikan sebuah cara ngerap yang keren banget dan saat itu nggak ada padanannya. Hiphop juga masih jarang di Indonesia. Menemukan Public Enemy itu bagi saya pencerahan total. Bukan cuma dari cara ngerap, tapi kemudian dari apa yang dia sampaikan bahwa rap itu ternyata bisa “politis”.

Pada saat itu mungkin saya tidak mengenal kata politis. Ngerti apa anak kelas 6 SD, tapi saya ngerti bahwa pasti ada sesuatu di situ. Dia [Chuck D] nyebutin Malcolm X, Black Panther, apa segala macem yang nggak relevan buat saya. Kemudian hari ketika saya belajar, saya semakin suka karena saya menemukan yang paling relevan dari musik hiphop itu pesan. Pesan itu kemudian mengemansipasi.

Chuck D rapper yang bukan cuma rapper. Dia terkoneksi dengan gerakan radikal kulit hitam pada saat itu, terutama Black Panther. Black Panther itu tradisinya Marxis/Leninis kalau di Indonesia komunis. Ada tradisi pemikiran kiri di situ. Dari situ banyak membuka banyak hal bagi saya. Mengenal Chuck D itu bukan mengenal musiknya saja, tapi pintu ke arah banyak hal.

Lalu, lintas era, berdekade kemudian, terutama di era yang sekarang lebih gampang mengakses sesuatu dan menjadi independen, saya menemukan Chuck D itu banal saat ini. Ia foto bareng Anthony Blinken yang literally pada hari itu, minggu itu, bulan itu, menandatangani bantuan miliaran dollar Amerika ke Israel. Chuck D seperti tidak melihat ada masalah ketika potret sama orang itu. Dia ditunjuk sebagai duta besar kebudayaan Amerika yang menggandeng kerja sama dengan YouTube.

Pendek cerita, itu udah menggagalkan imajinasi saya tentang Chuck D. Ketika orang-orang hari ini even yang nggak politis hari ini tapi vokal, misalnya Dua Lipa. Dia tidak pernah ngomongin Black Panther, Marxis/Leninis, tapi punya stance clear soal yang terjadi di Palestina itu imperialisme, pembantaian.

Dan ironisnya, saya tidak menemukan hal tersebut di rapper atau MC idola saya yang sejak kecil saya look up to: saya melihat Chuck D sebagai seorang yang kritis, intelektual organik. Dalam konteks itu apa yang bisa saya lakukan selain marah-marah?

Oke selain marah-marah gue nulis artikel sampe 6.000 kata maki-maki, ah anjing, ah ngentot, tentu saya berusaha se-objektif mungkin. Kemudian saya menghubungkannya dengan buku Metode Jakarta-nya Vincent Bevins karena ada tendensi yang dilakukan Amerika Serikat, Anthony Blinkens, dan program kebudayaannya menunjuk Chuck D itu sama dengan program di era Richard Nixon menunjuk musisi-musisi Jazz untuk menginfiltrasi ke Afrika, untuk bikin kudeta di sana.

Termasuk itu cara CIA pada saat 1965 menginfiltrasi, coba kawan-kawan baca buku Kekerasan Budaya Pasca 65 Wijaya Herlambang, yang mengindikasikan ada operasi yang mendompleng kebudayaan untuk menormalisasi kita terhadap kekerasan hingga pembantaian. Itu pake operasi kebudayaan.

Saat ramai Pesta Pora menggandeng Freeport sebagai sponsor, Anda menyerukan perang kebudayaan, bahkan lebih jauh telah melancarkan kritik pedas terhadap Java Jazz yang juga bersponsor Freeport. Apa yang Anda maksud dengan perang kebudayaan?

Perang kebudayaan itu nggak gampang karena kebudayaan itu kebiasaan yang diulang-ulang. Kita setiap hari ngumpul, terus jadi kebudayaan. Tiap hari bikin acara gigs independen yang tanpa sponsor korporasi, terus jadi kebudayaan. Arti dari perang kebudayaan adalah perang untuk membiasakan sesuatu terhadap fenomena-fenomena yang kita pikir punya nilai. Contoh perang kebudayaan, misalnya narasi gitu.

Tentunya itu bukan sesuatu yang hitam-putih. Ada irisannya dengan cancel culture. Ini kemudian kayak semacam pengingat ulang untuk melihat kembali cancel culture. Itu berguna atau tidak? Tentu [punya] pahlawan di masa kecil kita lalu meng-cancel-nya itu susah. Sampai sekarang saya masih dengerin album terbaik di planet bumi It Takes a Nation of Millions to Hold Us Back (1988) Public Enemy. Mau bagaimana pun itu karya yang fenomenal.

Dalam konteks yang paling lokal, sampe sekarang saya nggak bisa enggak menyukai Mentari-nya Iwan Abdurahman. Walaupun banyak orang bilang, Si Iwan Abdurahman itu ngebantuin Kopassus untuk sweeping atau dekat dengan Prabowo pada saat itu. Tapi ada sisi lain dari lagu Mentari itu luar biasa. Lagu itu ditulis Iwan Abdurahman ketika di era Suharto tahun ’78 yang ketika tentara masuk ke kampus dan memenjarakan mahasiswa yang ngedudukin kampus. Iwan Abdurahman nulis lagu itu buat kawan-kawan yang dipenjara.

Kalau cancel culture individu tentu saja kita bisa menggagalkan banyak hal, tapi secara inspirasi lagu tersebut menggerakkan kalian, sudah menjadi bahasan yang lain. Betul kemudian harus ada yang diingatkan beberapa figur itu karena pada akhirnya Chuck D adalah manusia. Chuck D bukan hero. Hal itu memang harus digagalkan.

Yang digagalkan adalah kemudian melihat figur sebagai manusia sempurna yang suatu saat kita menemukannya tidak seperti yang kita harapkan. Itulah yang harus diingat selalu. Karena kita serapuh itu di ranah kebudayaan.

Tiba-tiba ada kawan yang main di acara bersponsor korporasi. Anjing, kok ada anak-anak punk main di acara yang disponsori bank penggusur lahan warga. Untuk menggagalkannya, pertimbangannya banyak. Apakah itu jadi kritik-otokritik? Kalau konteks menggagalkan individu, mungkin saya sampe hari ini nggak punya temen. Karena hampir semua temen saya menyoblos Jokowi.

Ada langkah konkret untuk melakukan perang kebudayaan dalam ranah musik?

Ada beberapa yang saya tolak, terutama yang bener-bener krusial, yang efeknya langsung, meskipun semua hal itu langsung sih sebenernya. Tapi ada yang lebih langsung daripada yang lain, misalnya acara [musik] yang disponsori Bank Jabar itu saya nggak bisa terima karena bank itu yang mensponsori penggusuran di Bandung.

Itu nggak bisa diterima. Bukannya bank lain nggak bermasalah, tapi dalam konteks boikot kita ada prioritas, ada skala prioritas. Kalau agak bingung bisa baca panduan BDS [Boycott, Divestment, Sanctions]. BDS itu menggunakan cara boikot sebagai strategi gerakan.

Nah, ngomong-ngomong strategi, saya berubah pandangan ketika ngomongin cancel culture sebagai strategi gerakan. Kalau misalnya kompetisi siapa yang paling suci itu kayaknya udah kelar, kayaknya itu maenan saya masih ABG aja gitu zaman dulu. Kita merasa paling suci daripada yang lain. Bukan masalah paling suci memang kalau konteks cancelling, tapi dalam konteks bagian dari strategi gerakan.

Alternatifnya kemudian apa? Nah kayak gitu kita harus memikirkannya juga. Ada beberapa hal yang kemudian diperdebatkan jadi konyol dan kita nggak akan menemukan jawaban. Jadi debat mana duluan ayam atau telor. Masa aktivis pake Iphone? kaya gitu kan. Emang jelas Iphone itu bagian dari masalah, betul. Tapi masak kalian mau debatin kayak gitu?

Dalam konteks sangat praktek hal itu memang nggak langsung. Ada beberapa yang langsung seperti pabrik yang irisannya dekat dengan penggusuran warga di Deli Serdang. Yang kayak gitu sih yang direct. Ada beberapa hal yang bisa diprioritaskan dari yang lain.

Salah satunya saya menggunakan penjualan kaos Homicide yang melacurkan kaos Homicide. Wey beli dong kaos gue, untuk mendanai gerakan. Maksudnya dalam konteks sangat paradoks, itu paradoks. Tapi realistis di zaman kalau kita mau mendanai gerakan, ada kebutuhan buat dapur umum, untuk kawan-kawan di Halmahera untuk bikin ruang pengorganisiran, dan lain sebagainya.

Itu duit nggak jatuh dari langit. Pilihannya adalah: kita melacurkan diri atau ngerampok ATM.

Dari usaha-usaha kecil, seperti bikin koperasi, nggak ada duitnya. Saya pernah nyoba soalnya. Hal-hal kayak gitu cuma cukup untuk ngebayar token listrik, buat makan anak istri di rumah, untuk menyokong gerakan nggak akan cukup. Pilihannya dua: ngerampok ATM/bank atau melacurkan diri, mengkomodifikasi sesuatu yang kemudian udah jadi modal sosial di kita.

Saya sadar bener, kalian-kalian pasti beli kaos Homicide. Itu pelacuran yang sangat dilogikakan sama saya, saya sadari. Tapi kan itu pilihan-pilihan strategis. Kalian bisa ambil atau enggak, dan kayaknya kita butuh catatan-catatan itu deh, apa sih strategi-strategi alternatif yang bisa kita lakukan?

Ada kawan-kawan yang pernah melacurkan diri dalam konteks finansial. Kawan-kawan, saya lupa, di Sukabumi atau Cianjur, pernah ngambil vendor acara-acara Djarum kemudian uangnya dijadikan dana kolektif, itu udah beda lagi konteks. Hal itu harus bisa menjadi catatan dan pelajaran bersama. Apa poinnya? Yang menjadi masalah dari uang-uang vendor branding itu permasalahan distribusi, bukan permasalahan kalian bisa nyedotnya, tapi kemudian bagaimana hasil uang nyedot itu didistribusikan, termasuk di Bandung. Ketika uang branding itu cuma dikelola satu dua orang yang akumulasinya di satu dua orang, yang kaya satu dua orang. Itu yang jadi masalah.

Ini bukan lagi ngebahas siapa yang paling suci, tapi apa konteks yang relevan buat gerakan? Kecuali kita nggak ngomong gerakan. Ya udah dengerin musik di rumah atau di kamar tidur, beres gitu. Tapi musik nggak kayak gitu. Pada akhirnya musik itu ke mana-mana. Musik itu ada urusannya dengan mencari makan, pemilu, polisi kalau Slank. Kita perlu mencatat sesuatu daripada ngeributin soal cancel culture, tapi harus dihubungi dengan strategi kita. Begitu sebenarnya.

Sebenarnya saya sama sekali nggak anti dengan korporasi. Yang jadi masalah dari korporasi adalah mengkomodifikasi untuk mengkooptasi komoditas dan kemudian yang kaya hanya segelintir orang. Kalau misalnya kawan-kawan bisa menegosiasikannya di akar rumput, Wah kita bikin gini strateginya, bikin koperasi, sedot, rampok duit dari mereka terus bikin sesuatu. Apa salahnya juga?

Tahun 1994, Anda mencari musik dengan nuansa anarko/komunis/anti-fasis di budaya populer, selain dari skena hardcore-punk atau so-called musik keras lainnya. Hal apa yang membuat Anda tergerak mengeksplorasi hal tersebut?

Semua orang juga kalau udah ngelampauin setahun dua tahun pasti cari yang lain. Karena ’94 itu era di hiphop itu akhir keemasannya. Itu ’94-95 mulai membosankan itu hiphop. Aku dengerin era keemasan hiphop itu era ’87-88, ’90-93, paling puncaknya itu tahun 94 karena ada Illmatic dari Nas. Pasca Illmatic itu mau dibikin famous gini-gini aja ya. Mulai nyari lagi padanannya.

Mau ngomongin hardcore-punk. Hardcore-punk era itu sebenernya lebih awal lagi. Jadi kayak udah eranya itu udah selesai. Minor Threat itu aku dengerin jaman aku SD sampe SMP. Kemudian ada Fugazi, terus lewat lagi eranya Fugazi. Terus aku nyari nyari musik-musik yang punya semangat yang sama dan lain sebagainya.

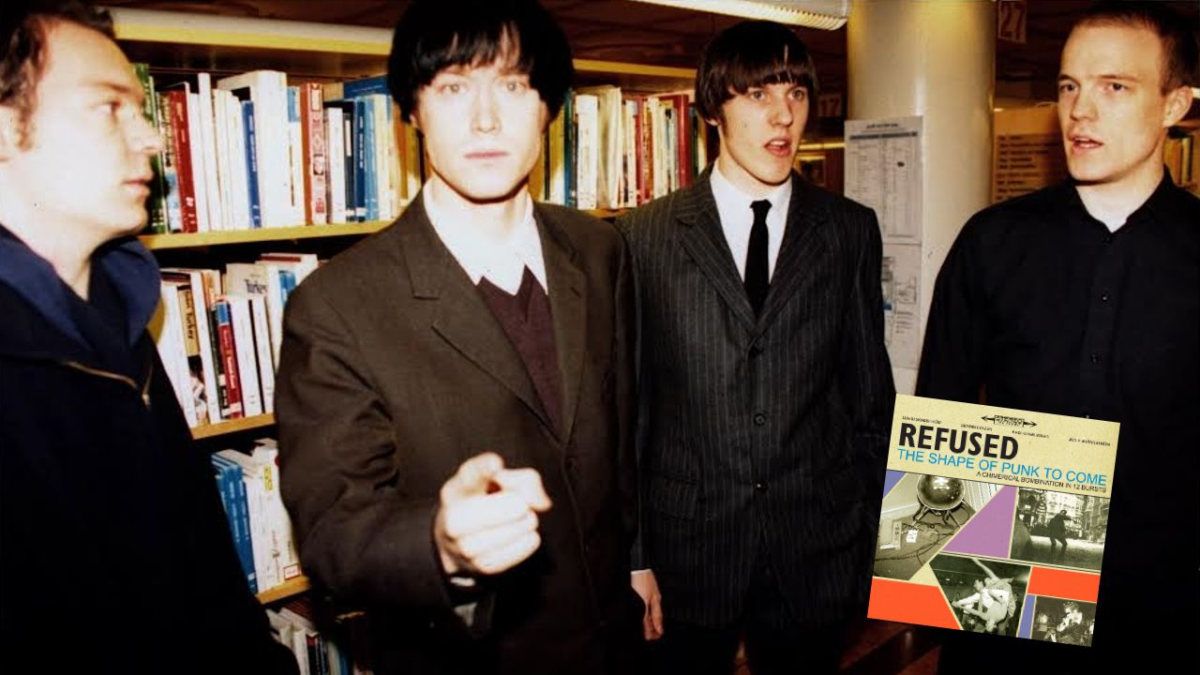

Kemudian entah bagaimana alam semesta berbicara atau gimana, tahun ’98 itu ada The Shape of Punk to Come menyadarkan aku dalam banyak hal. Musik itu bukan tentang form. Dia itu bisa berubah bentuk. Si punk rock itu bisa berubah bentuk. Jadi bentuk apa pun, tapi semangat, etos, dan ideologi itu tidak berubah.

Di tahun yang sama aku nemuin Godspeed You! Black Emperor, ini punk banget tapi musiknya berdurasi lebih panjang dari Pink Floyd. Tapi semangatnya tetap sama. The Shape of Punk to Come itu sangat berjasa buat aku ngeliat musik di luar form. The Shape of Punk to Come dia sebutnya itu bentuk punk masa depan. Punk di masa depan itu seperti apa? Si Refused menulis beberapa musik yang beda-beda, kayak orchestra, sampe ada techno-nya, kemudian ada ketukan free jazz-nya.

Terakhir, dalam esai Menonton Para Nabi Angkara yang Tak Lagi Membuat Marah, Anda begitu kesal dengan pesan “Bhinneka Tunggal Ika” yang ditampilkan Tom Morello di balik gitarnya saat Prophets Of Rage tampil di Jakarta. Anda langsung menganggap band itu tidak lagi menggugah, marah, dan lebih baik mencari “amarah” di band-band lain. Nah, aku penasaran, band/album apa sih yang masih atau sedang membangkitkan lagi hasrat berontak Anda?

Cavalera Conspiracy. Dia masih bikin aku marah. Bahkan dia ngerekam ulang album Sepultura, Morbid Vision, Schizophrenia direkam ulang. Jadi menarik. Kalau yang baru kamu harus dengerin [hip hop duo] Armand Hammer. Untuk beberapa orang itu puitik, tapi kalau aku bawaannya marah gitu. Terus kamu harus denger Jerusalem in My Heart itu album terakhir Qalaq. Itu bukan hanya bikin kau sedih tapi itu bikin kamu marah.

Noname itu luar biasa. Noname cuma bisik-bisik aja, padahal marah-marah. Dia marah-marahnya dengan bisik-bisik. Beda dengan Chuck D, Ice Cube marah-marahnya dengan teriak. Dia halus banget. Tapi kalau kamu baca liriknya wah itu gila. Itu marah-marah. Ngangkat soal The Black Consciousness Movement; otokritik buat gerakannya sendiri.

Editor: Arlingga Hari Nugroho

Foto sampul: Singaraja Literary Festival 2025 (SLF)