Desas-desus akan terbitnya buku sejarah synthesizer karya Lintang Radittya sudah saya dengar sejak pertengahan 2024. Sebagai orang yang awam akan musik, tapi juga sedang asyik-asyiknya mengulik bermacam penelitian tentang musik, buku tersebut amat saya nantikan peredarannya untuk menambah referensi wacana, memperbanyak koleksi buku di rak di kamar, dan juga keren-kerenan saja.

Bocoran soal isinya pun sudah saya dengar dari selentingan kanan-kiri. Dari kisi-kisi itu, saya menjadi semakin tertarik karena buku yang diterbitkan oleh Reading Sideways Press ini tak lagi membahas lagu, artis, band, atau kelompok, tetapi menyelami bagaimana synthesizer membentuk suara dan bunyi dari karya-karya musik di Indonesia sejak tahun 1960-an.

Akhirnya, pada bulan Mei 2025, buku berjudul Forensik Synthesis: Catatan Awal Linimasa Synthesizer Indonesia 1973-1995 diluncurkan. Pada gelaran Yogyakarta Art Book Fest (YKABF), buku ini pertama kali dijual secara offline. Tetapi nahas, ketika saya menyambangi YKABF, buku pertama Lintang Radittya itu sudah habis terjual.

Untungnya, kabar baik muncul. Buku itu akan kembali dijual pada agenda Gaung RTFM (Read The Fucking Manual), sekaligus akan didiskusikan. Tanpa tedeng aling-aling, saya langsung meluncur untuk menghadiri diskusi tersebut. Secara sengaja, saya tidak mau membaca dahulu bukunya, sebelum mendengarkan penjelasan dari penulisnya langsung. Alasannya ialah karena saya tidak mau terbawa ekspektasi saya sendiri soal buku itu.

Ini adalah catatan bagaimana saya, seorang awam, mempelajari apa yang dituliskan oleh Lintang Radittya dalam buku Forensik Synthesis.

Ini Organologi, Bukan Sejarah

7 Mei 2025.

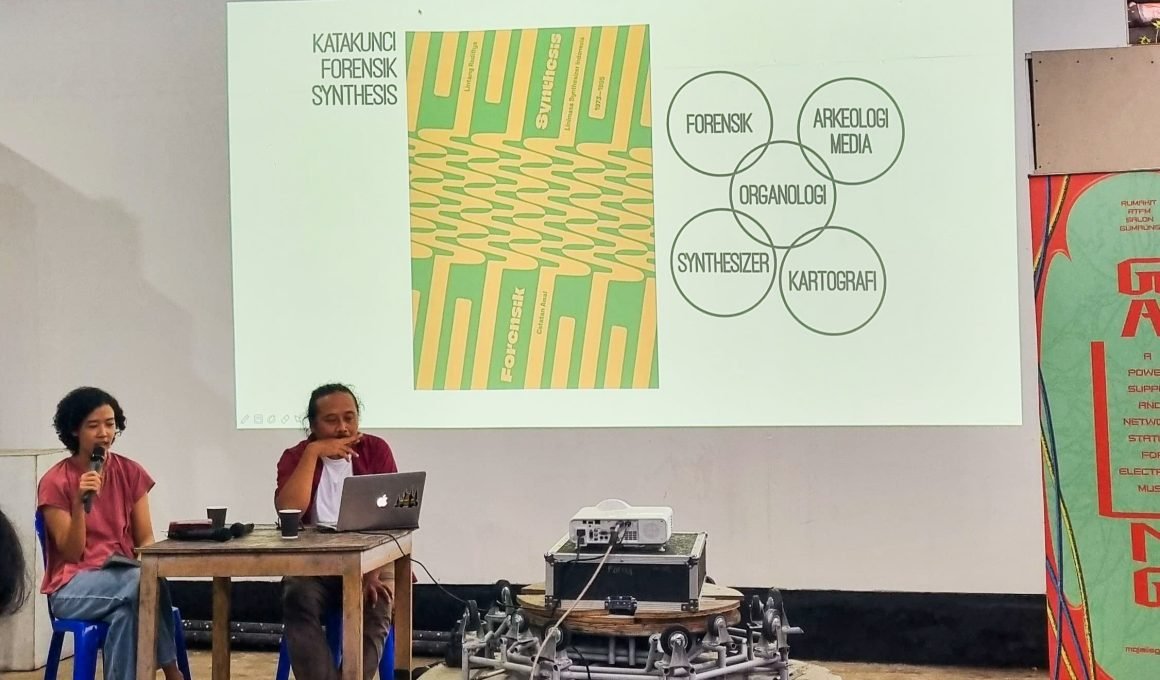

Langit sore Yogyakarta tampak gelap dan tak lama kemudian hujan deras mengguyur. Diskusi yang masuk dalam sesi 4 Gaung RTFM ini dilaksanakan di Komunitas Gayam 16. Pada pukul 17.00 WIB, diskusi dimulai dengan pertanyaan dari Leilani Hermasih yang didapuk sebagai moderator: apa yang menjadi fokus di buku ini?

“Sebenarnya berawal dari ketertarikan melihat synth-synth lama, kemudian mengumpulkan foto-foto tentang itu dari tahun 2017 secara sporadis. Tapi, beberapa kali saya lupa mencatat dapet dari mana,” ujar Lintang sebagai jawaban atas pertanyaan awal dan juga pembuka penjelasannya tentang buku Forensik Synthesis: Catatan Awal Linimasa Synthesizer Indonesia 1973-1995.

Hubungan Lintang dengan synthesizer sudah berlangsung sejak lama. Sebagai seorang instrument builder, ia cukup akrab dengan synthesizer. Pada tahun 2011, Lintang memulai proyek bernama Kenali Rangkai Pakai, sebuah wadah untuk riset dan pengembangan synthesizer Do-It-Yourself (DIY). Selain itu, dia juga menciptakan sebuah blog bernama Sensus Sintesis untuk mencatat synth-synth yang hadir di Indonesia, yang kemudian berguna sebagai data awal untuk penulisan bukunya.

“Sedari awal, sebenernya buku ini pengen ngomongin soal sejarah, tapi ternyata mau ngomongin sejarah itu seperti mencari jarum di antara tumpukan jerami,” terangnya sembari memegang mic di tangan kiri.

Selanjutnya, ia menceritakan bagaimana susahnya mencari artikel di media massa mengenai synthesizer. Sebagai contoh, di majalah HAI edisi pertama sampai 1995, Lintang hanya menemukan 10 artikel yang secara spesifik membahas synthesizer.

“Konteks secara spesifik synthesizer itu nggak di-framing sama media, mereka lebih ngomongin soal komposisi lagu yang terkenal di periode itu,” jelas penulis buku yang juga dikenal sebagai seniman ini.

Contoh lainnya adalah banyak artikel membicarakan Indra Lesmana sebagai seorang komposer hebat dengan karya-karya yang moncer. Tapi, lagi-lagi hampir tidak ada yang membicarakan gear yang dipakai.

“Selama dua puluh atau sepuluh tahun ke belakang, sangat jarang buku yang membahas tentang organologi. Kita selalu membicarakan musik dari segi komposisi, pilihan bunyi, atau apa pun itu, tapi nggak pernah membicarakan tentang instrumen, padahal yang membuat musik menjadi terealisasi ‘kan instrumen ya,” lanjut Lintang menjelaskan.

Akhirnya, menurut Lintang, kata yang tepat untuk menggambarkan bukunya adalah kajian “Kartografi”, khususnya mengenai “Organologi”. Jadi, sebuah pemetaan akan synthesizer di Indonesia meliputi penggunaannya dan apa saja fungsi serta perannya.

Ia turut menjelaskan bahwa penggunaan synthesizer di Indonesia tak hanya hadir dalam kerangka produksi album musik, tapi juga menjadi bagian penting dalam sinema dan televisi.

“Yang paling fenomenal adalah di film Warkop DKI ketika Dono pakai SH-101 warna merah di atas bis, atau kalau jeli mengamati, di bagian bumper Si Unyil itu pakai antara moog atau SH-2000,” ungkapnya.

Mendengar dan Mengingat Jadi Metode

Kala menjelaskan mengenai salah satu slide dalam presentasinya yang berjudul “Data Forensik Synthesis”, Lintang memaparkan beberapa hal: mulai dari kesulitan yang ditemukan dalam penelitian hingga metode yang digunakan.

“Sebenarnya di awal saya punya banyak sekali problem, dari masalah minim data, bekerja tanpa payung, studi terbatas tentang fokus ini, dan juga penolakan narasumber,” jelasnya.

Namun, dari bermacam persoalan itu, Lintang menemukan cara yang cenderung alternatif dan impulsif, seperti ketika dalam tahap pencarian data, ia menemukan satu kata kunci, selanjutnya ia akan mengejar segala sumber yang bisa ia akses.

“Secara dasar sebenarnya metode yang saya gunakan adalah mendengarkan. Dari kecil saya mempunyai kesadaran teknis karena bapak saya seorang dosen teknik. Kesadaran ingatan teknikal itu kadang kala saya gunakan untuk mendengarkan instrumen dan jadi usaha untuk menduga-duga,” lanjutnya.

Sejak kecil pula Lintang sering mendengarkan musik-musik yang dimainkan di Radio Retjo Buntung dan juga acara televisi di TVRI. Ingatan yang tersimpan itu kemudian menjadi bekal Lintang untuk menelusuri dugaan-dugaan awal tentang instrumen yang dipakai.

“Saya masih ingat, misalnya Pandu Papra. Dia penyanyi lagu judulnya ‘Laura Da Costa’. Dia megang keytar. Suatu waktu saya cari videonya di Youtube dan ketemu. Dia pakai SHS-10 punya Yamaha,” ceritanya.

Berspekulasi akan Jejak

“Saya memilih penggunaan kata ‘data’ daripada ‘arsip’, karena jika memakai ‘arsip’, harus ada sesuatu yang disentuh dan baku. Sedangkan kalau pakai ‘data’, kita bisa meletakkan sisi personal, subjektivitas, dan spekulasi yang kemudian membuat saya lebih leluasa untuk mengumpulkan banyak data,” terang Lintang.

Pemilihan istilah di atas kemudian memengaruhi Lintang menggunakan spekulasi sebagai basis analisisnya. Spekulasi ini muncul dari banyak data yang ia kumpulkan sebelumnya, seperti ingatan, amatan, dan artikel-artikel mengenai synthesizer. Dari data-data tersebut, timbul pertanyaan: apakah barang-barang (synth) yang didapatkan secara legal atau ilegal? Lintang menjelaskan penemuannya mengenai salah satu artikel yang membahas band dari Palembang bernama Golden Wing.

“Ada cerita bahwa vokalis Golden Wing, Adhimantra, mendapat barang dari selundupan dari kapal. Kurang tau dia dapet dari Singapura atau dari mana. Konon katanya, dia pakai barang ini kayak Ucok AKA pakai synth, dibolak-balik, atraktif. Tapi cerita itu masih sangat spekulatif,” jelas Lintang.

Cerita-cerita semacam itu menjadi salah satu jalan Lintang untuk mencari data. Meski dalam perjalanan menuju akhir risetnya, ia menemui satu pertanyaan tentang siapa yang pertama kali menggunakan synthesizer di Indonesia.

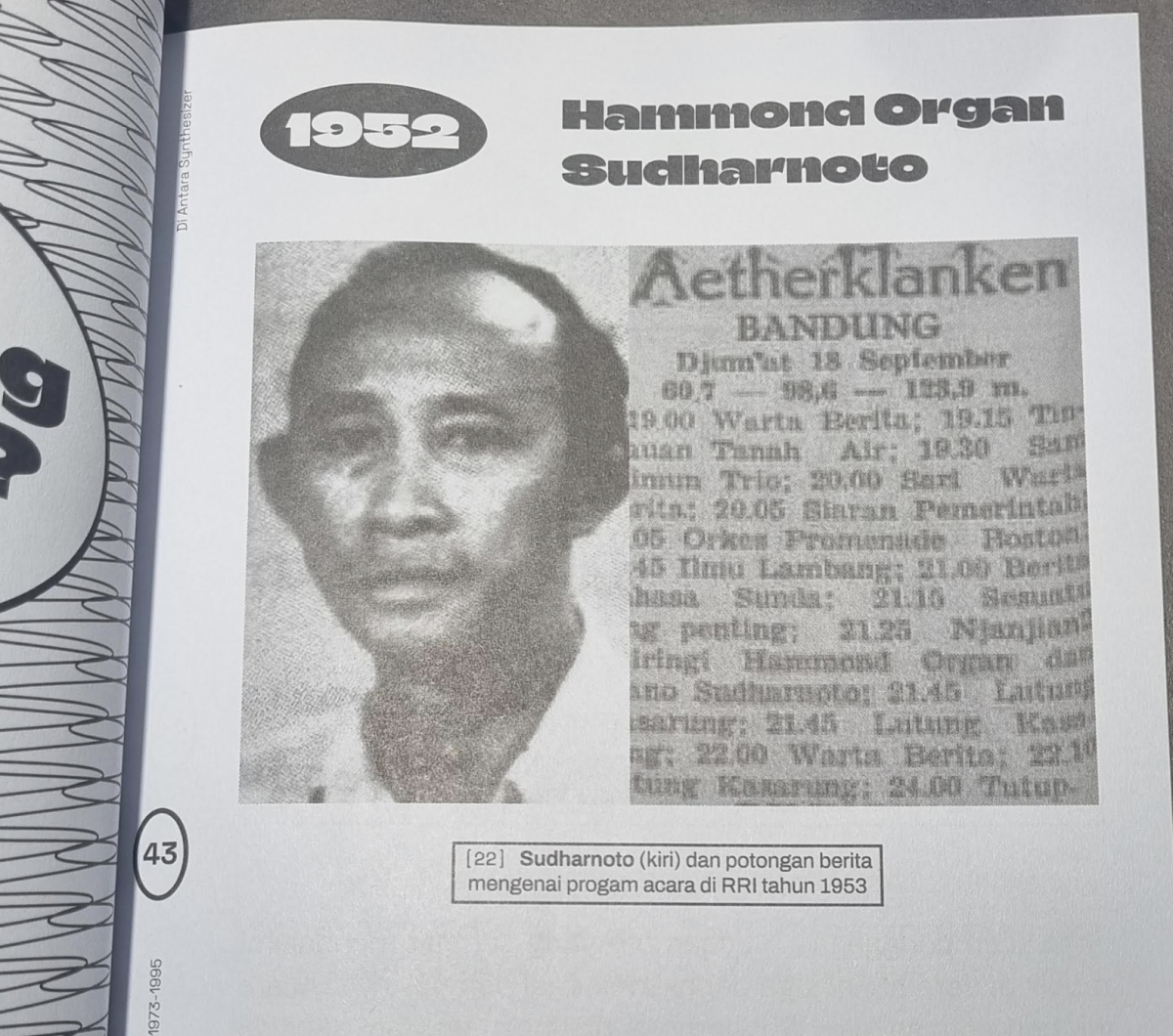

Dalam bukunya, tepatnya di halaman 43, terdapat subjudul “Hammond Organ Sudharnoto”, Lintang menemukan satu berita dari koran terbitan Hindia-Belanda bernama AID De Preangerbode tahun 1952. Berita tersebut mengabarkan tentang nyanyian yang diiringi Hammond Organ dan Piano Sudharnoto—seorang ketua Lembaga Musik Indonesia (LMII)—yang diputar di Radio Republik Indonesia (RRI) pukul 21.25.

Seorang teman selanjutnya mengirimkan Lintang sebuah foto Sudharnoto yang sedang memainkan Hammond pada tahun 1952. Tetapi, karena sisi depan tidak terlihat dengan jelas, Lintang sangsi apakah itu synthesizer atau bukan.

“Kalo foto itu tahun 1952, logikannya Hammond diproduksi tahun tersebut atau bahkan sebelumnya. Pada waktu itu, ada Metonomia, misalnya semua motor disebut Honda, semua sabun cuci disebut Rinso, nah itu juga terjadi dalam konteks ini. Semua organ disebut Hammond dan semua synth disebut sebagai moog,” Lintang menjelaskan.

Lintang belum yakin 100% soal validitas data tersebut. Akhirnya, ia memaparkan dua data sebagai perbandingan di dalam bukunya. Data pertama didapat dari Vintage Synth Explore dan data kedua ia peroleh dari forum musik elektronik.

“Ada dua sudut pandang di situ. Satu, Hammond bukan synth karena bekerja secara mekanik. Dua, dianggap sebagai synth karena punya logic-logic synthesis. Secara cara kerja, dia bukan synth, tapi secara proses terbentuknya bunyi, Hammond bisa dikategorikan sebagai synth,” jelasnya kala menjabarkan dua sudut pandang tentang Hammond.

Aspek spekulasi sangat terlihat dalam bagian ini. Lintang mengajak semua pembaca bukunya untuk memikirkan spekulasi. Ia juga menyarankan pembaca untuk menambahkan catatan apabila menemukan data yang lebih valid.

“Skenario dari buku ini bisa dimiliki oleh pembacanya. Memang saya menulis di sini dalam rentang tahun 1973-1995, tapi kalo merasa bahwa data tahun 1952 itu masuk, silakan dicoret diganti tahun 1952. Kalau tidak, berarti penggunaan synth pertama, ya, tahun 1973, di albumnya The Rollies,” pungkasnya.

Editor: Hifzha Aulia Azka

Foto sampul: Zhafran Naufal Hilmy