Penganut tradisi Vajrayana–nama lain Tantrayana–mengenal seorang tokoh bernama Mahāsiddha. Ia selalu digambarkan ganjil dan aneh. Salim Lee–praktisi perumah tangga–menyebut, bahwa ia adalah lambang dari the otherworldliness dilihat dari caranya berpenampilan maupun ideologi.

Justru, karena mereka yang tidak berkompromi dengan aturan dan tata sistem masyarakat, malah dianggap berpengetahuan lebih tajam, yang menghindari formalitas dan konvensi dunia. Gambaran ini terkesan seperti simpulan tergesa, jika saya menyandingkan keduanya: Mayhem dan pelaku Tantrayana. Namun, kita bisa cari tahu kesamaan esensinya.

Pengenalan: Kelindan Perempuan dan Pelaku Karawitan

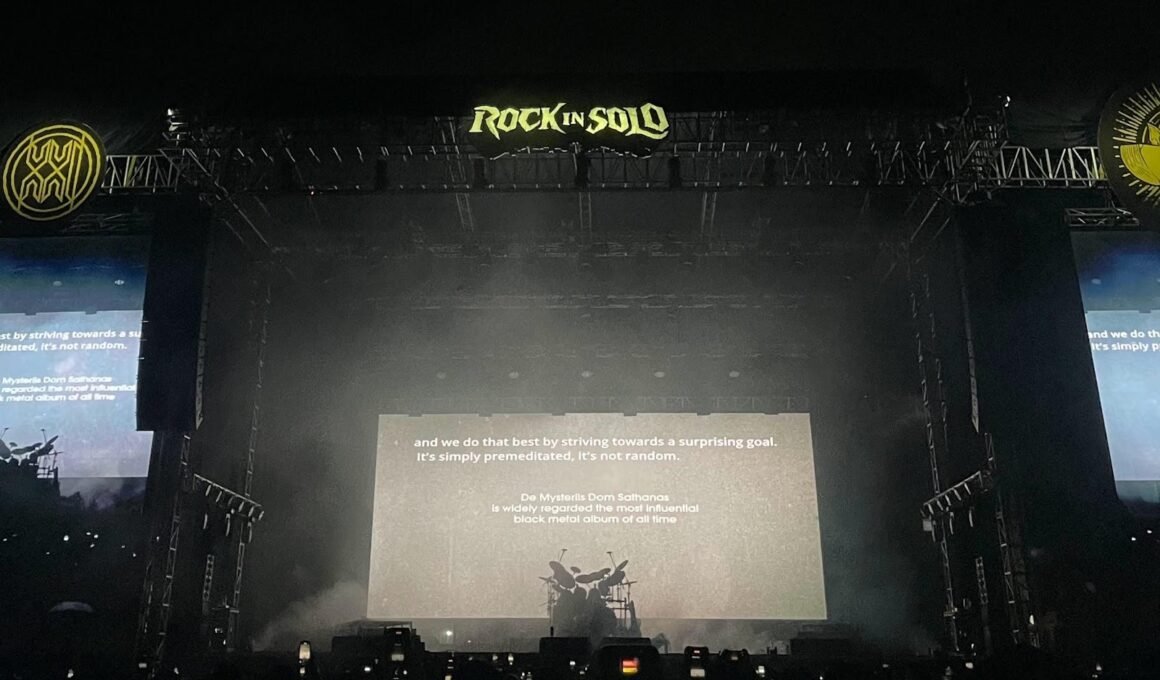

Pada tanggal 23 November 2025, saya memanfaatkan privilese untuk mengunjungi Rock In Solo (RIS) sebagai pemenuhan agenda akhir bulan. Hati telah dipenuhi rasa antusias. Hadir sensasi penasaran sekaligus heran, membawa asumsi optimis bahwa gelaran ini pastilah akan menjadi pengalaman pertama yang menyenangkan.

Tidak ada pandangan sinis dan aneh yang mengganggu seperti teman-teman kantor bilang. Bahwa, “kamu, nih, ya.. sungguh lemah lembut. Di sana banyak cowok. Musik itu gak cocok buatmu.” Nasihat kian terpegang, laksana jalan keluar menuju pembuktian.

Sebagai seorang perempuan yang sering dihadapkan pada situasi rentan dan terancam, amat terkejut karena kekhawatiran itu tidak terjadi. Penting tetap memasang muka cuek. Selanjutnya, tubuhlah yang menerjang kerumunan demi mencapai titik tengah bagian depan Front of House. Sekiranya inilah siasat terbaik, berdiri sepuluh meter dari panggung. Tak heran, karena perasaan was-was serupa memang muncul dari kebanyakan perempuan, sebagai tanda bahwa intimidasi budaya patriarki masih mereka dan saya rasakan di ruang lingkup keseharian.

Sebut saya sebagai vokalis, yang sempat menjadi sinden. Di arena pertunjukan yang gemerlap itu, objektifikasi senantiasa rawan terjadi. Misalnya, celetukan guyon seksis yang mengarah pada fisik, hingga terbentuknya goyangan sebagai kepanjangan respons.

Di situasi hegemoni demikian, terdapat peran relasi kuasa yang ikut membentuk selera, mengarah pada komoditi dan industrialisasi.

Tak heran jika menyebutnya sebagai kebudayaan yang terkilir. Lantas, mengakses beragam jenis, model, bentuk, dan warna pertunjukan adalah keniscayaan buat kami. Kesempatan menonton RIS akhirnya dinilai sebagai laboratorium, atas perwujudan rasa aman yang ingin dicapai.

Sejenak, saya lepaskan kacamata pelaku pertunjukan yang lekat pada pola-pola konvensional itu. Sekilas riuh, ramai, dan penuh. Pekiknya membuat telinga enggan mendengar. Tak jarang, dahi mengkerut dalam-dalam tanda keheranan. Beginilah kesan seorang awam terhadap musik cadas yang baru terkecap di area permukaan. Dua hal yang dikotomis hinggap di kepala, antara menjinakkan kegaduhan atau mengandaikan keheningan, beradu sebagai bentuk persimpangan. Mungkinkah menemui keselarasan?

Setiap sesi pertunjukan telah digelar. Hingga personil raksasa hitam legam bernama Mayhem satu persatu mengisi stage. Alih-alih sok tahu, saya biarkan tubuh merasakan pengalamannya sendiri. Mayhem mengajak mata lebih sering mengernyit, membuat kepala mengangguk, dan memungkinkan kaki mengentak. Seraya dengan jaimnya tanpa sadar jari jemari mulai mengepal, atas reaksi takjub dari bingkai musikal yang terangkai. Lucu sekali tanggapan tubuh ini: menerimanya.

Di tengah rasa pukau, perempuan seperti saya yang membawa identitas kultural personal, merespons Mayhem dengan satu kata, gemas!

Kata tersebut adalah rangkuman, yang mungkin saja bias karena sifatnya sangat pribadi. Karenanya, apabila ditarik dari sudut pandang estetika Mayhem tidak memenuhi syarat aliran dari pengertian karya seni indah, seperti yang dipaparkan oleh Plato sebagai beauty. Bentuk-bentuk kemapanan yang diidealkan secara normal bukanlah Mayhem.

Sebaliknya, ia (baca: Mayhem) lebih cocok disandingkan pada tinjauan keelokan yang menggerakkan, mengobarkan, menghidupkan, dan sebutan serupa. Ia bagai lukisan abstrak atau musik chaotic yang futuristik. Lebih dekat pada karya eksperimental yang matematis dan absurd. Artinya, apresiasi terhadap Mayhem juga perlu keleluasaan hati untuk menerima apa-apa saja, yang selama ini dibingkai sebagai jurang curam secara politis. Hitam.

Mengalami yang Liyan, Perlahan

Di sela pertunjukan terbesit ungkapan guru tentang,

“Alami musik-musik lain, black metal misalnya. Apakah yang kalian bayangkan penontonnya akan gaduh dan sembarangan? Tidak, mereka cenderung diam karena potensi kelelahan sangat mungkin terjadi, apabila refleks musikal dibiarkan begitu saja menjalari tubuh.”

Terlepas dari alasan struktural gerak, mendengarkan musik dengan reaksi tenang adalah sikap, yang terasa berkebalikan dengan kesan lagu. Ungkapan ini mengingatkan pada praktik-praktik Tantrayana yang menekankan rasa hadir secara penuh di antara keramaian.

Aliran Tantrayana wilayah Tibet mengenal ritual Chöd sebagai hasil dari turunan pemaknaan Candrakīrti, murid Mahāsiddha Nāgārjunā–the otherworldliness–yang saya sampaikan di awal. Chöd sebagai ritual pemakaman langit menyuguhkan musik layaknya kepakan sayap burung nasar pemakan bangkai. Secara imajinatif, melodinya terdengar tegas dan fokus. Menekankan citra mencekam, yang sengaja dihadirkan untuk membangkitkan kesan artistik. Bertujuan mengisyaratkan konsepsi menakutkan demi realisasi spiritual.

Jeffrey W. Cupchik, seorang etnomusikolog yang mengkhususkan diri dalam studi Buddhisme, musik ritual, dan antropologi agama, mendefinisikan bahwa ritual Chöd berguna untuk memotong keterikatan pada konsep “diri”. Chöd mengajarkan penerapan konsep intersubjektivitas dan kasih sayang yang menjadi substansi. Tujuannya jelas, yaitu melarutkan kerangka egosentris–merasa lebih baik dan lebih suci–yang memungkinkan pemisahan diri dan yang lainnya.

Inilah alasan ritual Chöd banyak dilakukan di pemakaman, tempat angker, rumah tua, dan hutan keramat. Landasannya karena ketika rasa takut muncul, seseorang harus mencari diri yang sedang merasa terancam. Kemudian pada saat yang sama, Chöd mengajak tubuh untuk melepaskan diri dari belenggu kekhawatiran.

Tawaran-tawaran inilah yang saya renungi ketika menyaksikan Mayhem. Ada kesan lain yang hadir dan terasa intim sekaligus subtil. Bahwa Mayhem memberikan momen kejut tentang ketidaknyamanan: waspada dan penasaran yang memungkinkan diri untuk bertanya. “Kapan dentuman keras itu terdengar lagi?”. Mayhem meminta saya untuk ber-ehipassiko: lihat, datang, dan buktikan. Seterangnya, setiap audiens tidaklah netral, pengalaman adalah tahap lanjutan dari interpretasi menuju pemaknaan. Hal itu bebas, tak termuat aturan.

Berbekal kesan personal sebagai praktisi karawitan dan perempuan pula. Erat menjumpai gamelan dengan konvensi baku yang terikat. Saya mencoba bersikap toleran. Bahwa standar pertunjukan yang terpaku pada tata susila dan norma, perlu dipertanyakan. Pakem-pakem yang dipertahankan, namun enggan merefleksi harus menghadapi kenyataan, bahwa keberadaannya kini terkesan sangsi.

Nabuh gamelan untuk apa? Hormat saya kepada gamelan sebagai warisan, dengan kreator yang terus mengupayakan penarasian ulang. Terutama yang mengusahakan bentuk lain sebagai peluang agar senantiasa lebih terurai. Mengedepankan nilai yang konon berdampak, Mayhem turut memberikan penyegaran untuk mengingatkan lagi tentang pemahaman sebuah “nilai”. Bahwa yang terlihat sebagai konvensi dan kesepakatan yang dituangkan dalam warna, bentuk, bahkan suara menjadi sumir untuk dianalogikan sebagai sumber kebenaran tunggal.

Menikmati Mayhem sama halnya mendengar ketangkasan sekaran pengendang, kelihaian senggrengan pengrebab atau keluwesan cengkok sinden dalam karawitan tradisional. Atau yang lebih temporer, serupa keputusan menggunakan kosok–alat gesek rebab–untuk menabuh gender. Senar yang lembut beradu dengan wilah yang kaku. Keduanya berbeda, bahkan bukan alat yang serasi dipasangkan, tapi bumbung gender tidak peduli. Resonansi yang diterima tetaplah gelombang yang netral dan sama-sama menghasilkan suara. Getaran inilah yang kemudian didefinisikan sebagai bunyi, lalu dimaknai dan diterima sebagai cara-cara lain menikmati gamelan. Bedanya, Mayhem siap untuk memikirkan piranti A hingga Z yang melingkupi sebagai ruang modal.

Tawaran lain Mayhem yang terkesan misterius, juga lekat pada tradisi kultural, berelasi dengan tradisi tutur serupa Calon Arang, Durga, atau Bhairawa. Ketiganya adalah pengakraban diri pada bentuk penerimaan, atas empati yang paling realistis dan halus dipicu dari apresiasi. Leluhur ternyata telah mengenal entitas-entitas layaknya Mayhem, yang menggambarkan non ideal bukan sebagai sesuatu yang senantiasa termarjinalisasi. Penggambaran sosok “buruk rupa” sesungguhnya dekat dengan kita. Keberadaannya tersembunyi dan akan hadir di saat-saat ketika merasa terancam seperti yang dibayangkan Durga. Ia (baca: Durga) murka atas penolakannya terhadap pemaksaan yang dilakukan Siwa. Kita juga demikian, bahwa sosok non ideal bukanlah entitas yang menjadi kambing hitam, pemicu manusia melakukan kesalahan. Sosok non ideal itu adalah kita.

Dalam pelantar Candi Sukuh: Piramida Kuno, Arca Garuda Janggal & Tradisi Ruwat oleh Asisi, terangkum bahwa non ideal adalah kondisi. Layaknya Ganesha sebagai simbolisasi, praktek Ganacakra menunjukkan upaya pembebasan diri melalui ruwat. Tantrayana sebagai ajaran yang kerap melibatkan gerak, suara, dan sastra bertujuan memungkinkan penyatuan diri dengan Sang Hyang sebagai imaji kondisi ideal. Realita kacau yang ingin disingkirkan ruwat layaknya gambaran pribadi–sebagai realitas dunia kecil–yang senantiasa terhubung, pada ruang tinggal besar, yang perlunya “dinetralkan” apabila terasa sedang tidak baik-baik. Hal lumrah yang secara alami terjadi pada manusia: marah, kesal, kecewa. Visualisasi Ganesha yang menari di antara ububan perapian pande, menunjukkan bentuk purba atas Mayhem, sebagai petunjuk adanya peluang melawan. Lewat upaya-upaya melepaskan dan membersihkan. Bukan pasrah pada keadaan, apalagi menunggu situasi aman yang terberi.

Refleksi: Apresiasi Musik Tanpa Batas

Setelah RIS selesai dan mulai menjalani rutinitas keseharian. Dengan sederhana, implementasi perasaan senang yang baru bertunas ini, terealisasi lewat polesan kuku berwarna merah dan hitam. Keduanya bagi saya mewakili pijar dan padam, dualitas yang melingkupi arus gairah. Bersamaan, alur sadar kian menjalar atas terjadinya dua hal yang perlunya disambut, lantaran akan hadir setiap saat. Hari demi hari.

Selanjutnya, saya merasa lebih peka terhadap bunyi. Khususnya untuk bertenggang rasa pada suara bising dan noise. Saya mencoba menikmatinya sebagai sesuatu hal yang wajar dan sangat mungkin dimaknai sebagai bagian dari lantunan. Bagai ibu yang merengkuh setiap nada–atau bahkan yang belum tersebut sebagai nada–adalah anak dengan keragaman personalitas.

Mayhem mengajarkan terang yang kaya akan penerimaan dan kejujuran. Jadi, respons “gemas” sebelumnya adalah bentuk refleksi, bahwa Mayhem mampu melampaui ruang kasih yang tersimpan jauh di dalam tubuh. Mayhem menggugahnya.

Pemahaman kian jelas, bahwa musik perlulah diapresiasi tanpa terbatas pada hal-hal yang mudah dinikmati saja. Terlepas genre musik yang kian beragam. Apresiator juga tidak bisa terlalu dimanjakan pada suguhan daya tarik easy listening terus menerus. Meski ketakutan-ketakutan membayangi, aksesnya perlu dijangkau sesekali termasuk oleh perempuan dengan mozaik kelembutan dan keanggunan, yang konon menjadi gambaran ideal. Atau, tentu perlu bagi keragaman karakter perempuan lainnya.

Lalu, saya menyadari satu hal. Bukankah keanggunan adalah bentukan terluar yang kita sendiri mangkir untuk mengakrabi pergulatan yang telah terjadi, hingga menuju titik tersebut? Kiranya, yang tenang dan terkendali adalah kompositoris. Seorang manusia sewajarnya akan mengalami hal-hal lain, juga yang bernilai kebalikan. Keistimewaannya akan tetap terlihat dari kekayaan emosi yang kemudian dengan kesadaran penuh sebagai subjek, memberinya pengertian seiring waktu. Musik memungkinkan untuk mengalami berbagai pengalaman emosional–menyentuh perasaan–tersebut.

Maka, anggun dan lemah lembut tentu bukan keharusan yang perlu dilanggengkan setiap saat. Silakan mengalami kegaduhan dan keriuhan sesekali melalui Mayhem-Mayhem yang lain. Pada kebisingan, Mayhem membayarnya. Ia melunasi rasa takut dan kekhawatiran yang dialami perempuan seperti saya. Leganya, RIS telah membuktikan kemungkinan setitik celah ruang aman untuk merasai musik.

Pembebasan Diri, Menemukan Esensi Diri

Pendapat Ayong Lianawati, seorang praktisi konseling, memberikan pandangan penguat bahwa melalui kapasitas empatik, perempuan tidak menghayati emosi dan perasaan secara pasif. Tindakan ini adalah bentuk aktif dari relasi interpersonal dan sosial. Spielrein menegaskan, perempuan mampu memahami dan merasakan pengalaman serta pemikiran orang lain, untuk kemudian mengelaborasi dengan memaknai dan menginterpretasikan.

Dengan berempati terhadap yang dirasakan orang lain, termasuk penggemar Mayhem, perempuan turut serta “menghidupkan” pengalamannya sendiri. Di situasi impresi Mayhem pula, hati menyadari sedang merasakan pengalaman orang lain. Alih-alih menolak, dengan tangan terbuka merengkuh dan memeluknya sebagai sebuah jalan menuju pengalaman berbeda yang perlu dialami, perlahan.

Jika Mooi Indie mengaburkan konektivitas dengan membuat hal-hal yang berbau positivisme menjadi tidak sesuai dengan keadaan yang terjadi, tanpa bertameng pada fantasi yang indah-indah Mayhem membuat interkoneksi antara khalayak yang secara lingkup kecil adalah kita, untuk ikut merasakan gaduh sebagai keterwakilan. Barangkali, ibarat personal yang lain, kita tidak sempat bahkan tidak mampu mencapai kacau yang sangat didamba.

Kemudian, Mayhem hadir mencoba membahasakannya, lewat artikulasi musikal, narasi, dan suguhan artistik. Ekstremnya sebagai trendsetter, Mayhem memungkinkan adanya peluang yang dinanti–yang sebenarnya di tahap paling dalam, sepintas ingin dilakukan–yaitu menyerah dengan keadaan. Mayhem dengan kemisteriusannya mencoba menjangkau hal-hal tersebut: narasi kesakitan, kerapuhan, hingga kematian. Gambaran kelam dari Mayhem sebagai branding kreator yang bisa saja fiktif kian terhimpun, namun terasa seperti katarsis yang imajinatif.

Maka, lewat perempuan anggun pula, kita perlu menghindari pemberhentian pada tatapan bahwa seseorang yang lemah lembut sebagai sebuah hasil akhir. Lihat sisi lainnya, bahwa ia biasa saja, juga membutuhkan pembebasan diri atas penemuan kembali terhadap hal-hal yang dinilai esensial atas dirinya. Lemah lembut belum rampung, melainkan adalah rangkaian personal.

Tentu saja “pilihan”. Musik di titik pembentukan diri, turut berjasa mengantar pada kemungkinan-kemungkinan rangkaian menuju gerbong berikutnya. Meminjam pendapat psikolog Alfred Adler tentang individu, terlepas dari jenis kelaminnya, akan berusaha mengatasi ketidakberdayaan. Menjadi perempuan, kiranya masyarakat–seperti halnya apresiator RIS sebagai gambaran kecil–perlu semakin mendukung dan membuatnya terhindar dari praktik-praktik diskriminatif. Rock On!

Editor: Arlingga Hari Nugroho

Foto sampul: Gutami Hayu Pangastuti

berkelass tulisannya!! mantepp!

Kula sinau saking jenengan, mas!