Siang yang lembab di Lasem, saya datang untuk belajar arsip—belajar menafsir, mencium jejak masa lampau yang tertinggal di atas kertas rapuh. Museum Nyah Lasem sedang membuka pameran bertajuk Pameran Arsip Memori Kolektif Bangsa: Jaringan Dagang Batik Lasem Awal Abad ke-20, dari 28 Mei hingga 8 Juni 2025. Sebuah perayaan memori, di mana Agni Malagina, sang sinolog dan pegiat Yayasan Lasem Heritage, memandu kita menelusuri surat, peta dagang, dan kode rahasia para nyonya batik.

Di sinilah saya menyadari, betapa kadang kita hanya meraba motif di permukaan kain, tapi luput membaca peta dagang, nama-nama orang kecil, rahasia sandi dagang, dan surat-surat yang memungkinkan sehelai batik menyeberangi pulau, bahkan koloni Britania.

Di ruang pamer yang sejuk, saya terpaku pada selembar surat Nyonya Liem Koen An. Tahun 1920-an, beliau bukan hanya pengusaha batik—beliau adalah penenun jejaring. Dalam kertas yang menua itu, tertera 41 kota dan 109 nama distributor. Sibolga, Singkawang, Pontianak, hingga Ternate. Bahkan kode rahasia dagang bertebaran di antara kata. GADOENG untuk saroeng, DJAMBON untuk pasar ramai.

Bagi saya, surat itu adalah puisi ekonomi: ringkas, rahasia, cerdas. Ada seni mengatur barang, uang, dan kepercayaan.

Ini bukan hanya cerita lintas pulau, tetapi lintas gender dan lintas prasangka. Sebab di era ketika suara perempuan sering dikecilkan, seorang nyonya Lasem justru memegang kendali rantai pasok kain, warna, dan uang.

Di dekat saya, Agni Malagina berdiri membacakan serpihan cerita di balik sandi dagang. Suaranya lembut, tapi berjejak teliti, serupa juru kunci naskah kuno. Saya ingin memuji Agni tak hanya sebagai peneliti, tapi juga penjaga gerbang ingatan—arsip yang ada di tangannya tak beku sebagai catatan kertas, melainkan mengalir hidup ke generasi selanjutnya.

Dari balik vitrin kaca, saya membatin: betapa mudah kita meremehkan selembar surat tua. Tapi di tangan Agni dan Museum Nyah Lasem, surat-surat itu disulam ulang menjadi peta perdagangan rakyat. Bayangkan: Lasem yang kecil di pesisir utara Jawa, menjalin simpul dengan Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, bahkan Borneo Utara Britania.

Bagi saya, di sinilah arsip menunjukkan wujud aslinya: bukan sekadar dokumen, melainkan nadi relasi. Filsafat Timur mengajarkan, “Segala sesuatu terhubung.” Lao Tzu pernah berkata, The softest thing in the world overcomes the hardest thing in the world. Betapa benang halus batik bisa menembus kerasnya tembok kolonial, samudra, dan politik rasial di zamannya.

Di Barat, Foucault pernah menulis: arsip adalah medan kuasa. Siapa menguasai arsip, ia yang menentukan sejarah. Namun di Museum Nyah Lasem, saya melihat sesuatu yang lebih lembut: arsip sebagai jembatan silaturahmi.

Bahwa pengetahuan tak melulu soal kuasa, tapi juga ingatan bersama.

Dalam setiap sudut rumah kuno ini, saya membaca bukan hanya nama, tetapi juga napas para pekerja batik yang tak tercatat di buku sejarah resmi. Ada nama-nama Tionghoa, Melayu, Jawa, Arab. Ada Haji Mustafa di Sibolga, Lie Soen Lee di Rembang, dan Sioe Bian di Ternate.

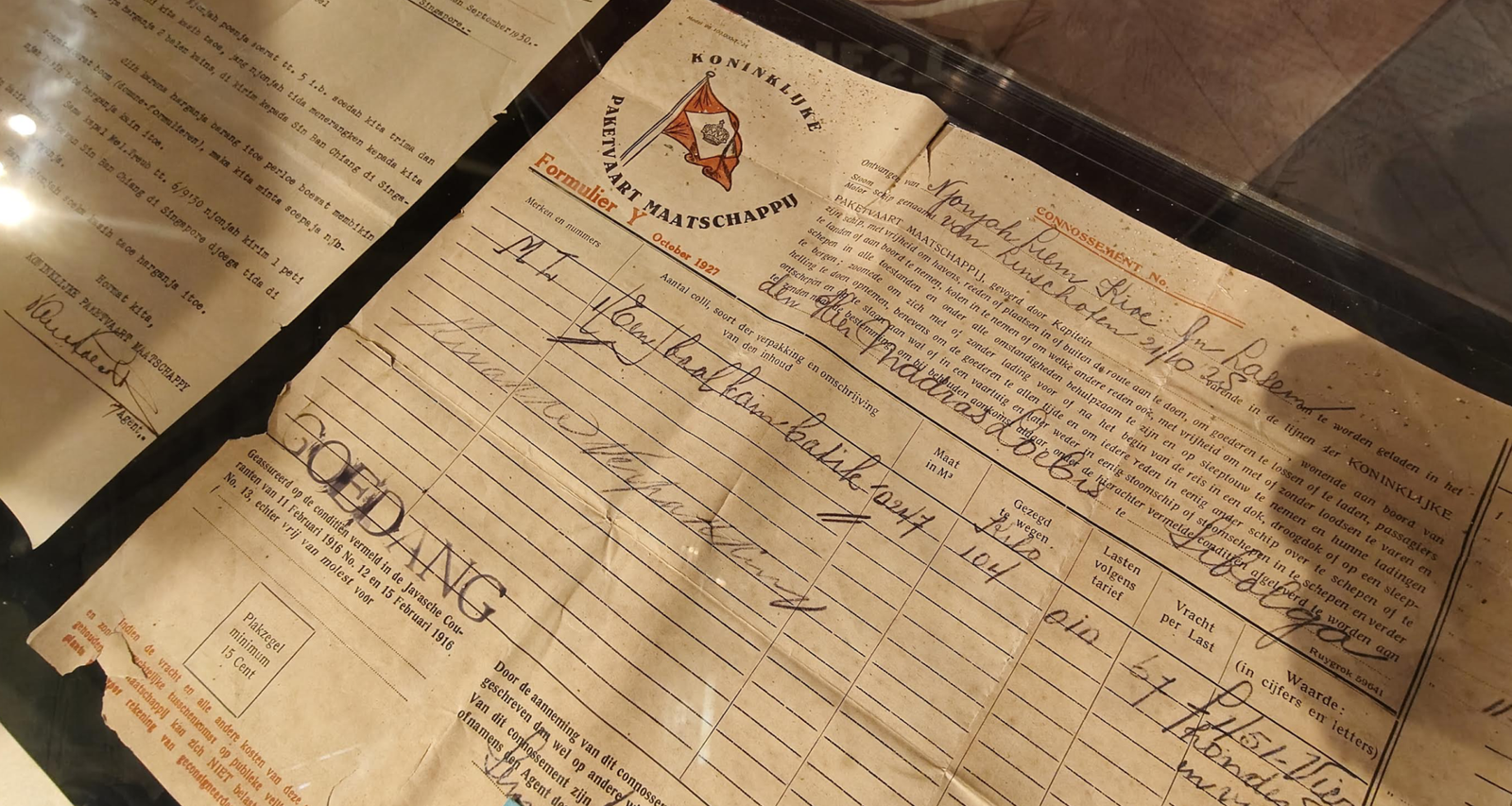

Kertas-kertas itu mengajari saya bahwa arsip tak hanya milik negara atau kaum bangsawan. Arsip adalah warisan warga. Surat komplain, bon pembayaran pajak, daftar distributor, peta kargo Koninklijke Paketvaart Maatschappij—semuanya bukti betapa rakyat kecil punya peran menjahit Nusantara, jauh sebelum republik berdiri.

Maka saya teringat pepatah Confucius: Study the past if you would define the future. Kalau hari ini kita bicara digitalisasi data, literasi informasi, semua itu akar filosofisnya sama: kemampuan manusia menyimpan, mengelola, dan membuka akses pada ingatan. Tanpa memori, kita hanyalah selembar kertas kosong yang mudah dibakar.

Pameran ini juga sebuah pengingat bagi saya—sebagai orang yang sesekali menulis, memotret, atau mendokumentasi hal-hal kecil. Agni Malagina, melalui kerja-kerja sunyi bersama Yayasan Lasem Heritage, menegaskan bahwa arsip warga, meski rapuh dan berdebu, layak dijaga dengan penuh hormat.

Saya tertegun mendengar kisah wafatnya Bapak Afnantio Soesantio, Museum Nyah Lasem, yang mendonasikan rumah leluhurnya menjadi ruang kolektif memori. Rumah ini bukan lagi sekadar rumah keluarga, tetapi altar arsip warga.

Bagi saya, ini pelajaran penting: arsip tak akan lestari tanpa rasa memiliki. Data bukan sekadar angka dan teks, melainkan jiwa. Di tangan Agni, arsip tidak hanya dikurasi tapi juga ‘dirawat’: diregister, dipamerkan, dibaca bersama, bahkan didorong masuk ke Memory of the World. Inilah seni mengarsip yang sejati: memuliakan kertas tua sebagai pusaka hidup.

Menjelang senja, saya duduk di serambi Museum Nyah Lasem, saya menuliskan catatan kecil di handphone: bagaimana kita di kampung, di komunitas, bisa belajar dari Museum Nyah Lasem?

Filsafat Heidegger pernah mengingatkan: Being means dwelling. Menjadi manusia berarti tinggal, merawat ruang, dan menjaga memori di dalamnya. Arsip pun begitu. Ia bukan menara gading di ruang dingin, melainkan ruang tinggal pengetahuan yang terus tumbuh bersama manusia yang mau merawatnya.

Bagaimana kalau kita punya museum di tiap desa? Atau ruang baca arsip di tiap kampung?

Mungkin sederhana: mulai dari kliping koran, surat nenek, bon pasar, catatan jual beli, foto lebaran. Arsip kecil pun, bila diikat rapi, bisa menjelma peta besar: peta dagang, peta migrasi, peta cinta, peta dendam. Dan semua itu adalah peta diri kita sendiri.

Sebelum pulang, saya kembali melihat sebentar surat Nyonya Liem Koen An. Selembar kertas, seratus tahun lebih umurnya, tapi menghidupkan seribu pertanyaan di kepala saya hari ini.

Kalau kita punya cukup banyak Agni Malagina, cukup banyak Museum Nyah Lasem, mungkin ingatan kita tak gampang dihapus. Mungkin di tengah banjir data digital hari ini, kita masih bisa belajar membedakan mana yang harus disimpan, mana yang layak diungkapkan, dan mana yang sebaiknya tetap rahasia—seperti sandi dagang Nyonya Liem.

Saya pulang dari Lasem dengan satu keyakinan: bahwa arsip bukan hanya benda mati, melainkan taman pengetahuan. Bahwa Museum Nyah Lasem bukan sekadar rumah kuno, tetapi rumah ingatan bangsa. Dan bahwa memori kolektif, betapapun rapuh, selalu menemukan jalannya pulang—selama ada orang-orang yang bersedia menjaganya. Semoga bermanfaat.

Editor: Zhafran Naufal Hilmy

Foto sampul: Imam Khanafi