Tak seperti malam-malam sebelumnya, beberapa anak muda tampak terduduk di bawah pohon di sebelah studio, berbagi sepiring mi goreng hangat sambil bercengkrama. Malam itu, Senin (19/01), Studio Serakit tampak lebih lengang. Sejak 3 hingga 17 Januari 2026, ruang ini nyaris tak pernah benar-benar diam.

Pembukaan studio yang dirangkai dengan pameran tunggal fotografi karya Edwin Roseno membuatnya ramai oleh lalu-lalang pengunjung, diskusi, dan tatap mata yang saling berkelindan. Beberapa waktu sebelumnya, saya sempat mengunjungi pameran yang digelar di Studio Serakit.

Rabu malam (08/01) pukul 19.05 WIB, bersama kedua teman saya sempat mengunjungi Studio Serakit untuk pertama kalinya. Kesan pertama yang saya terima justru datang dari kegelapan. Lampu-lampu di sekitar tampak dimatikan, sementara penerangan jalan tak cukup terang untuk sepenuhnya menyingkap bangunan asrama yang kini beralih fungsi menjadi studio seni.

Saya tak langsung masuk ke ruang pamer, perhatian saya lebih dulu tertahan oleh suara kucuran air dan pantulan cahaya proyektor yang diarahkan ke aliran air tersebut. Saya dan seorang teman kemudian mencari tempat duduk, menunggu rangkaian aktivasi acara dimulai. Malam itu kondisi ruang pamer dan seluruh area Studio sesakit sedang tak optimal. Tampak penggunaan listrik sedang dialihkan guna menunjang aktivasi program yang merespon pameran Edwin.

Studio ini memiliki luas sebesar 600 m2 dengan susunan ruang demikian: satu ruangan utama menyerupai aula di sisi selatan; area luar ruang yang luas dengan sebuah kolam—yang sekilas menyerupai kolam lele—mengisi sekitar setengah area outdoor; lalu di sisi paling utara, sebuah bangunan kecil disulap menjadi kedai kopi. Kedai ini lengkap dengan area bar dan ruang dalam yang hanya mampu menampung dua hingga tiga pasang meja dan kursi. Bentuknya memanjang, menyatu dengan tembok pagar dan melintang menjadi batas antara area outdoor dan kolam.

Di belakang aula dan kolam, berjajar bilik-bilik kamar yang menyerupai kamar kos. Dua di antaranya difungsikan sebagai ruang pamer tambahan, sementara sisanya menjadi tempat beristirahat bagi kawan-kawan dan gudang Studio Serakit.

Seiring malam berjalan, pengunjung mulai berdatangan. Suasana perlahan menjadi ramai. Orang-orang berkeliling, bercakap, dan mengamati karya. Kami pun turut menyusuri ruang pamer, mencermati foto-foto yang dipajang berikut teks kuratorial yang menyertainya. Dengan keadaan yang kurang optimal, kelak saya ketahui alih-alih dibuat kaku selayaknya sebuah ruang galeri white cube, pameran tunggal Edwin Roseno memang dirancang “tidak selesai” dan “berantakan”.

Pameran bertajuk A Place to Return ini menandai kepulangan Edwin ke tanah kelahirannya. Dalam perbincangan singkat, Edwin menyebut kepulangannya sebagai upaya mencari pengalaman di ruang belajar yang baru, sekaligus sebagai langkah awal membangun ekosistem seni di Jember.

Baginya, pulang bukan berarti berhenti bergerak. Geliat berkarya justru menjadi sesuatu yang terus ia jaga. Edwin merasa memiliki pekerjaan rumah yang besar kala kembali pulang: tidak hanya belajar secara personal, tetapi juga membagikan pengalamannya kepada teman-teman muda, terutama tentang berjejaring dan mengelola kolektif yang sehat, positif, dan produktif.

Mulanya, Mereka Bertamasya di Halaman Belakang

Studio Serakit merupakan ruang sekaligus platform yang digagas oleh beberapa anak muda, di antaranya Natalius Yuda, Edwin Roseno, Adam Ramadhan, serta sejumlah kawan lainnya. Berlokasi di Kabupaten Jember, kehadiran Studio Serakit menawarkan kemungkinan baru bagi ekosistem seni yang selama ini terasa stagnan di Kabupaten Jember.

Awal mula ruang ini tak bisa dilepaskan dari kepulangan Yuda dan Edwin ke tanah kelahiran mereka. Dalam ceritanya, Yuda menceritakan kepulangannya ke Jember setelah menyelesaikan studi S1 di Yogyakarta. Pada momen itu, bertepatan dengan peringatan Hari Teater Sedunia, ia diajak untuk terlibat dalam sebuah pertunjukan. Yuda sempat merasa canggung karena tidak memiliki jejaring pertemanan yang cukup, hingga akhirnya bertemu beberapa orang kawan dan membentuk kolektif Akar Retak, sebuah kolektif yang berfokus pada kerja-kerja teater.

Namun Yuda tidak lama menetap di Jember. Ia kembali ke Yogyakarta untuk melanjutkan studi S2. Meski begitu, selepas studinya rampung, keinginan untuk pulang justru semakin kuat. Ada dorongan kekecewaan yang membuatnya ingin kembali dan meninjau ulang rumahnya sendiri.

Kepulangan Yuda kali ini tidak sekadar untuk menetap. Ia berkeliling ke berbagai kelompok seni, mencoba menelusuri arsip serta memahami bagaimana Jember dibentuk melalui kerja-kerja kesenian. Namun, upaya tersebut justru berujung pada kekecewaan lain. Hampir semua kelompok yang ia datangi tidak memiliki catatan, dokumentasi, atau arsip yang memadai mengenai proses dan sejarah kerja mereka.

Kekecewaan itu semakin terasa ketika Yuda kembali bertemu Edwin dalam salah satu lingkungan kelompok seni yang ada di Jember. Di ruang tersebut, Yuda menangkap adanya ekosistem yang menciptakan jarak jelas antara anak muda dan orang-orang yang lebih tua. Anak muda kerap ditempatkan di belakang, mengurusi urusan domestik, sementara diskusi dan pengambilan keputusan berlangsung di depan dan didominasi oleh para senior.

Situasi ini sempat disampaikan Yuda dan Edwin. Namun alih-alih menghadirkan perubahan, jawaban yang diterima hanya sebatas klaim bahwa persoalan tersebut telah dibicarakan. Tidak ada perubahan nyata. Anak muda tetap berada di posisi melayani.

“Setaralah kita harusnya. Kita kan enggak hidup di zaman kolonial yang feodal,” ujar Yuda.

Bagi Yuda, persoalan ekosistem seni ini juga diperparah oleh praktik politisasi seni dan kebudayaan. Ia melihat banyak orang mengklaim diri sebagai seniman tanpa menghasilkan karya, mengaku sastrawan tanpa kerja menulis yang konsisten, bahkan menyebut diri budayawan tanpa buah pikir kebudayaan yang jelas. Ekosistem semacam ini, menurutnya, semakin mengerucut pada kepentingan politis yang bergerak ke arah materiil semata.

Dari pengalaman inilah lahir gagasan Tamasya Halaman Belakang (THB), sebuah inisiatif yang berangkat sebagai kritik atas ketimpangan relasi dalam mengalami ekosistem seni di Jember.

Yuda menjelaskan, THB bekerja pada dua lapisan: sebagai kritik terhadap konteks dan sebagai proses yang berangkat dari pengalaman personal. Bagi Yuda, “halaman belakang” juga merujuk pada bagian diri yang jarang ditampilkan di ruang publik, namun justru memiliki keterkaitan kuat.

Sepanjang 2025, THB dijalankan dalam tiga program. Program terakhir bertajuk Spring Code berlangsung pada 26–28 September 2025 di Desa Sumber Beringin, Sumbersari, tak jauh dari rumah Yuda. Pada titik ini, Yuda dan Edwin merasa pelibatan para orang tua dalam salah satu kelompok seni tersebut tidak lagi relevan, bahkan cenderung mengganggu proses yang tengah dirancang karena membawanya ke arah politis.

“Pakai bahasa politis, tiba-tiba anak-anak disuruh bantu acara mereka. Katanya nanti dikasih uang, tapi sudah masuk wilayah politis,” jelas Yuda.

Yuda semakin tidak sepakat dengan ekosistem saat mengetahui hal tersebut. Ia dan kawan-kawan memilih memisahkan diri dan menjalankan Spring Code secara mandiri. Kegiatan itu dilaksanakan di dekat rumah Yuda, dengan dukungan dari masyarakat kampung. Warga di kampung Yuda tidak hanya membantu secara teknis, tetapi juga terlibat dalam berbagai agenda, menjadi penopang penting bagi terselenggaranya Spring Code.

Dari proses Spring Code inilah muncul kesadaran baru tentang kebutuhan akan ruang sendiri.

“Mas, kayaknya kita butuh studio,” ucap Yuda kepada Edwin.

Yuda menuturkan bahwa orang-orang di kampung sebenarnya sangat baik dan terbuka. Namun, ia dan kawan-kawannya kerap merasa sungkan karena proses berkarya mereka sering berlangsung hingga larut malam dan berpotensi mengganggu. Pengalaman pada pelaksanaan THB ketiga menjadi titik balik, ketika Yuda dan Edwin menyadari bahwa pola kerja sebelumnya dirasa kurang efektif untuk menopang proses yang ingin mereka bangun. Dari kegelisahan, pertemuan, dan kekecewaan itulah Studio Serakit kemudian dibayangkan.

Ruang itu Bernama Studio

Kebutuhan akan ruang menjadi semakin mendesak setelah pengalaman pelaksanaan THB ketiga. Dari proses itulah Yuda dan Edwin menyadari bahwa kepulangan ke Jember tidak cukup jika hanya berhenti pada obrolan atau wacana. Mereka tidak ingin sekadar membicarakan kebudayaan dan karya, melainkan merasa memiliki tanggung jawab untuk terus bekerja dan memproduksi sesuatu. Yuda menegaskan bahwa proses kreatif, baik ia maupun Edwin, belum selesai. Usia, baginya, bukan penanda tuntasnya kerja berkesenian, melainkan bagian dari perjalanan yang terus bergerak.

Sejak awal, Studio Serakit tidak dimaksudkan sebagai sebuah kolektif. Yuda telah memiliki kolektifnya sendiri, demikian pula Edwin. Karena itu, mereka sepakat menyebut tempat ini sebagai “studio”: sebuah ruang kerja yang memungkinkan proses berlangsung tanpa harus meleburkan identitas masing-masing. Pilihan ini juga berangkat dari kesadaran akan kondisi Jember yang, menurut Yuda, masih minim ruang yang memberi perhatian serius pada proses penciptaan dan pembentukan ekosistem seni. Studio Serakit kemudian dibayangkan sebagai ruang alternatif untuk mengisi kekosongan tersebut.

Seirama dengan Yuda, Edwin menjelaskan bahwa Studio Serakit adalah laboratorium. Bukan sekadar ruang produksi atau ruang pamer, melainkan tempat yang memungkinkan siapa saja untuk bertemu, belajar, dan berproses bersama. Menurut Edwin, Studio sebagai laboratorium merupakan ruang representasi seni kontemporer yang tidak berfokus pada satu medium saja. Di dalamnya, percakapan, eksperimen, dan kerja kolektif menjadi bagian penting dari praktik seni itu sendiri.

“Inginnya jadi satu ruang representasi seni kontemporer dan lintas medium,” jelas Edwin.

Menurutnya Studio Serakit sebagai laboratorium tidak hanya berfokus pada satu medium teater atau fotografi, melainkan lintas medium. Sehingga siapupun dapat bergabung dan turut serta tanpa ada segmentasi yang eksklusif.

Menyambung dengan penjelasan Edwin, menurut Yuda konsep studio serakit bahkan tidak lahir dari rencana besar atau definisi yang kaku. Menurutnya, Studio Serakit tumbuh secara organik melalui pertemuan, obrolan, kerja bersama, lalu diskusi yang terus berulang. Dari interaksi inilah pengertian tentang Studio Serakit dirasa akan perlahan terbentuk.

“Kita selalu mempertanyakan terus. Kita mau seperti apa ya? Tapi sebelum kita ngomong seperti apa? Sebenarnya apa sih yang kita butuhin?” ucap Yuda.

Upaya lain yang tak kalah penting adalah pencarian “gramatika” atau identitas ruang itu sendiri. Yuda menekankan bahwa Studio Serakit tidak ingin meniru Yogyakarta atau Jakarta. Menurutnya, Jember memiliki konteks dan persoalan yang berbeda, sehingga tidak bisa disamakan begitu saja dengan kota-kota pusat kesenian tersebut. Yuda pun mengaku bahwa tidak ada warisan yang bisa diestafetkan dan dirujuk, sehingga Studio Serakit merasa perlu mendefinisikan ulang identitasnya dari titik nol.

Dalam praktiknya, Studio Serakit menempatkan proses penciptaan sebagai hal yang utama, bukan semata-mata hasil akhir. Menurut Yuda, perhatian mereka tertuju pada bagaimana sebuah karya dilahirkan. Yuda mengamati bahwa banyak seniman cenderung menghindari kegagalan dalam proses berkarya. Padahal, bagi Yuda, kegagalan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kerja kreatif.

Melalui Studio Serakit, cara pandang tersebut ingin digeser. Studio ini ingin mendorong seniman untuk tidak takut gagal dan melihat kegagalan sebagai bagian integral dari pencarian artistik. Menurut Yuda, kesadaran akan proses penciptaan di Jember masih relatif lemah, terutama karena banyak lulusan seni di Universitas yang ada di Jember lebih diarahkan pada kerja-kerja kajian ketimbang penciptaan.

Lebih jauh, Yuda juga memaknai Studio Serakit sebagai ruang mental. Sebuah tempat bagi seniman untuk mempertemukan gagasan, berdebat, dan mengurai ketegangan. Ia dan kawan-kawannya ingin menghapus sekat serta kecanggungan yang tersisa dari generasi sebelumnya. Bagi Yuda, perbedaan pikiran adalah hal yang wajar dan justru perlu. Karena itu, Studio Serakit diharapkan mampu membantu mengolah emosi, membentuk mental, dan menjaga keberlanjutan proses kreatif para penggunanya.

Selain sebagai ruang kerja dan laboratorium, Studio Serakit juga dibuka sebagai ruang presentasi. Ide, gagasan, dan karya dapat dipresentasikan di sana tanpa batasan medium. Tidak hanya karya seni, tetapi juga bentuk-bentuk lain seperti merchandise atau proyek lintas disiplin. Yuda dan Edwin menegaskan bahwa studio ini dimaksudkan sebagai ruang terbuka. Tempat bagi siapa pun bisa datang, berbagi, dan menguji ide-idenya.

Kopinya Serakit

Studio Serakit dibuka dengan sebuah pameran tunggal fotografi karya Edwin Roseno bertajuk A Place to Return. Pameran ini membicarakan makna “pulang” dari sudut pandang personal Edwin, bukan sebagai nostalgia, melainkan sebagai proses menyadari perubahan diri dan lingkungan.

Dalam pembacaan kuratorialnya, Yuda mengusung gagasan “migrasi estetika”, yakni pandangan bahwa estetika tidak pernah statis. Ia terus bergerak dan berubah seiring pengalaman hidup seniman. Yuda mencontohkan pengalamannya sendiri: berangkat dari teater di Jember, lalu berpindah ke Yogyakarta, bertemu banyak orang, membaca buku, dan terlibat dalam diskusi. Semua pengalaman itu menggeser cara pandangnya terhadap teater, membentuk definisi yang terus berkembang.

Konsep migrasi estetika ini kemudian dihubungkan dengan karya-karya Edwin. Bagi Yuda, kepulangan yang ditawarkan dalam pameran ini bukanlah romantisasi rumah, melainkan pengakuan bahwa baik diri maupun tempat asal telah berubah. Edwin, yang telah lama berkarya dan berpameran di berbagai kota bahkan di luar negeri, memilih kembali ke Jember tanpa membawa narasi pencapaian. Ia tidak ingin dikenal melalui prestasi, melainkan melalui pertemuan bersama kawan-kawannya.

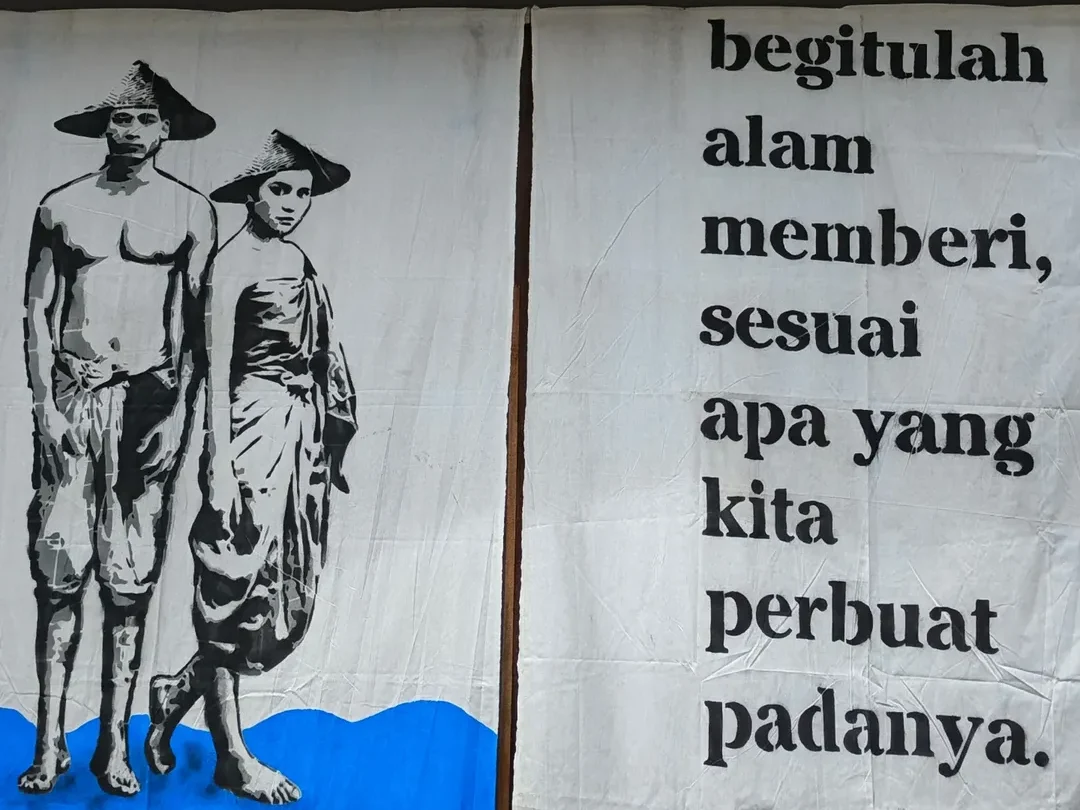

Dalam konteks itu, “pulang” tidak lagi berarti kembali ke rumah yang sama seperti dulu. Tidak ada kepulangan yang benar-benar utuh, sebab manusia terus bergerak dan berubah. Kesadaran inilah yang kemudian diterjemahkan ke dalam ruang pamer Studio Serakit. Studio sengaja diciptakan sebagai ruang yang “tidak selesai” dan cenderung berantakan, untuk mencerminkan proses dan pergerakan Edwin.

Yuda mengaku sempat membayangkan studio ini sebagai ruang pamer bergaya white cube yang bersih dan rapi. Namun ia menyadari bahwa pendekatan tersebut justru akan menciptakan jarak, terutama bagi kawan-kawan Edwin yang tidak berasal dari latar seni. Karena itu, ruang dibuat cair dan fleksibel. Kursi dapat dipindah-pindahkan, terdapat perangkat DJ, sound system, piringan hitam, dan tape. Beberapa karya bahkan diletakkan dalam kondisi belum selesai. Ketidakselesaian itu sengaja dipertahankan, karena Edwin sendiri terus bergerak.

Pengunjung Studio Serakit sendiri datang dari latar yang beragam. Menurut Yuda, tidak hanya orang-orang dengan latar belakang seni yang singgah, tetapi juga anak-anak kampung sekitar, bahkan beberapa keluarga yang mampir untuk menonton pameran.

Yuda dan Edwin sempat menceritakan sebuah kejadian yang mereka anggap lucu. Suatu waktu, Kevin—salah satu akamsi yang turut berproses di Studio Serakit—mengajak teman-temannya berkunjung. Kevin sendiri bukan berasal dari latar seni. Ia merupakan anak kampung di sekitar Studio Serakit yang sempat tinggal di Bali, lalu merasa cocok dan ingin terlibat dalam proses di studio ini.

Menariknya, teman-teman yang ia bawa justru memandang Studio Serakit sebagai kedai kopi yang kebetulan juga menggelar pameran seni. Yuda dan Edwin hanya terkekeh dan tidak merasa perlu meluruskan. Bagi mereka, siapa pun berhak mendefinisikan Studio Serakit dengan caranya masing-masing.

Studio Serakit memang tak bisa terlepas oleh kehadiran kedai kopi sederhana yang dikelola oleh Adam, mahasiswa tingkat akhir Universitas Jember. Dalam ceritanya, Adam mengaku belum memiliki pengalaman yang mumpuni dalam mengelola kedai. Banyak hal ia pelajari sambil berjalan, dengan bantuan Kevin, Reza, Zahwa, dan beberapa kawan lainnya, mulai dari uji menu hingga pengelolaan keuangan dan stok.

Adam bercerita bahwa ia sempat mendapat kritik dari Reza dan Zahwa karena terlalu sungkan menaikkan harga, meski tetap menggunakan bahan berkualitas. Kritik tersebut justru menjadi bagian penting dari proses belajarnya. Ia mengaku terus meraba dan membuka diri terhadap masukan, tidak hanya dari orang-orang di balik Studio Serakit, tetapi juga dari pengunjung dan kawan-kawan di luar lingkaran studio.

Salah satu pengalaman yang membekas baginya terjadi selama pameran berlangsung, ketika seorang pengunjung mengeluhkan menu yang dianggap terlalu didominasi oleh “menu laki-laki” seperti kopi. Dari situ, Adam menyadari pentingnya kepekaan dan keterbukaan terhadap kritik, terutama dalam upaya membangun ruang yang lebih inklusif.

Sebagai unit usaha, Adam melihat kedai kopi dan Studio Serakit sebagai dua entitas yang saling menopang. Kehadiran kedai diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar studio, seperti air, Wi-Fi, dan listrik. Ke depan, baik Yuda, Edwin, dan Adam berharap kedai ini dapat berjalan lebih mandiri, mengembangkan menu yang lebih beragam, serta menarik orang-orang di luar komunitas seni untuk datang, singgah, dan terlibat.

Malam masih panjang, di bawah pohon yang diapit oleh studio dan kedai kopi, kepulan asap rokok bercampur dengan senda gurau dan celoteh cerita terus mengalir tanpa jeda.

Editor: Arlingga Hari Nugroho

Foto sampul: Studio Serakit