Aku menulis ini bukan untuk menunjuk siapa yang benar atau salah. Aku menulis karena ada keresahan yang ingin diurai—keresahan tentang musik, tentang moral, dan tentang bagaimana kami memosisikan diri di tengah dunia yang makin rumit antara sikap dan kebutuhan.

Beberapa waktu lalu, sejumlah band Indonesia menarik lagu mereka dari Spotify. Sebut saja ada Seringai, Majelis Lidah Berduri, dan Frau. Mereka sepakat untuk mundur dari platform tersebut sebagai bentuk protes terhadap Daniel Ek, CEO Spotify.

Sikap tersebut hadir sebab Daniel Ek menaruh investasi pada perusahaan teknologi militer dan kecerdasan buatan bernama Helsing—sebuah entitas yang oleh banyak pihak disebut punya keterlibatan dalam operasi militer Eropa. Dalam kacamata sebagian musisi, keterhubungan Daniel, Spotify, dan Helsing secara tak langsung mendukung perang, kekerasan, bahkan genosida.

Langkah itu berani. Ia lahir dari kesadaran moral dan sikap politik yang tajam—dan sebagai sesama pekerja musik, aku menghormatinya. Namun di saat yang sama, aku juga ingin jujur: posisi kami di kabupaten seperti Tuban misalnya, tak selalu sesederhana itu.

Tuban bukan kota yang tertinggal. Kami punya skena musik yang hidup: dari punk sampai post-rock, dari reggae sampai metal, dari gig kecil di gang sampai festival tahunan yang dikerjakan mandiri oleh kolektif. Banyak teman di sini yang merilis karyanya di Spotify, bukan karena ingin mengejar royalti, tapi karena ingin hadir dan eksis di peta digital yang kini menjadi etalase utama musik dunia.

Bagi sebagian band, melihat nama mereka muncul di Spotify adalah momen kecil tapi bermakna. Sebuah pembuktian: bahwa mereka juga bisa sejajar di layar ponsel dengan nama-nama besar. Itu bukan sekadar gengsi, tapi juga bentuk eksistensi—karena di luar kota besar, distribusi musik sering bergantung pada keaktifan itu sendiri, bukan industri.

Ketika kabar tentang Spotify dan genosida itu muncul, aku merasa campur aduk. Di satu sisi, aku paham kenapa banyak musisi memilih untuk mundur, itu langkah berprinsip. Namun di sisi lain, aku juga memahami kenapa banyak band memilih tetap bertahan. Karena untuk sebagian besar, orang-orang seperti kami, Spotify bukan simbol kekuasaan kapital; ia adalah satu-satunya pintu yang bisa diakses tanpa harus punya relasi besar atau modal besar.

Kami tidak sedang pura-pura tidak tahu. Kami tahu siapa Daniel Ek, tahu soal Helsing, tahu bahwa perang selalu disokong oleh kapital yang dingin dan serakah. Namun kami juga tahu, melawan sistem itu tidak sesederhana menekan tombol hapus katalog. Ada proses panjang: membangun jaringan alternatif, memperkuat kolektif lokal, dan membuat sistem distribusi yang adil secara mandiri.

Itulah kebimbangan kami: di antara nurani dan strategi.

Bagi kami, perlawanan tidak selalu berarti keluar dari sistem, tapi juga memahami sistem itu, agar suatu hari bisa menggantinya. Karena bagaimana pun, industri musik global tidak dibangun oleh musisi pinggiran—ia dibangun oleh korporasi besar yang memperlakukan karya sebagai data dan musisi sebagai statistik.

Kami menyadari posisi itu dan kami tidak nyaman, tapi kami juga tahu bahwa perubahan tak akan datang hanya dari boikot simbolik. Ia datang dari keberanian untuk membangun alternatif secara kolektif dan sabar.

Dalam salah satu tulisan karya Errico Malatesta, “Anarchism is not a dream for tomorrow, it is a way of living today“. Kalimat itu menempel di kepalaku. Aku rasa sikap terhadap Spotify bisa dibaca dari situ. Tidak semua orang bisa serta-merta keluar dari platform itu.

Namun kesadaran untuk tidak tunduk, untuk terus kritis, untuk tidak memuja algoritma—itulah titik awal dari hidup secara anarkis dalam musik.

Tuban, dengan segala keterbatasan dan keunikannya, mengajarkanku hal itu. Bahwa melawan sistem tidak selalu berarti menjauh dari dunia digital, tapi juga menggunakannya untuk menyuarakan yang tak terdengar. Kami bisa tetap ada di Spotify sambil menulis tentang ketidakadilan. Kami bisa tetap merilis lagu di sana sambil membangun jaringan kolektif yang menumbuhkan solidaritas di luar platform.

Aku tidak sedang membela keberadaan di Spotify. Aku hanya ingin menulis realitas: bahwa banyak dari kami sedang belajar untuk tidak hanya jadi pengguna, tapi jadi pengubah. Bahwa mungkin, langkah-langkah kecil seperti menyadarkan pendengar tentang politik di balik musik sudah merupakan bentuk perlawanan itu sendiri.

Musik bagi kami bukan komoditas. Ia adalah pernyataan keberadaan, cara berbagi luka, cara menyambung solidaritas. Jika hari ini kami masih di Spotify, itu bukan karena kami setuju dengan sistemnya, tapi karena kami belum menemukan jalur yang benar-benar adil untuk semua orang.

Kami sedang membangunnya, pelan-pelan, dengan modal keyakinan dan kawan-kawan yang sama-sama percaya: bahwa musik yang lahir dari kesadaran akan selalu lebih berbahaya bagi penguasa daripada lagu yang sekadar laku.

Seperti kata Emma Goldman, “No revolution can ever succeed as a factor of liberation unless the means used to further it be identical in spirit and tendency with the purposes to be achieved“. Maka mungkin, revolusi dalam musik juga begitu: tidak dimulai dari menarik lagu atau memboikot platform, tapi dari cara kita hidup dan berpikir di dalamnya. Dari bagaimana kita menjaga integritas, menolak tunduk, dan tetap menyalakan api kesadaran di tengah algoritma yang mencoba memadamkannya.

Bagi kami yang di Tuban, perlawanan itu masih sederhana: tetap membuat musik dengan nurani, tetap berpihak pada kemanusiaan, dan tetap percaya bahwa suara kecil pun bisa mengguncang tembok besar, asal ia jujur dan lahir dari kesadaran.

Editor: Arlingga Hari Nugroho

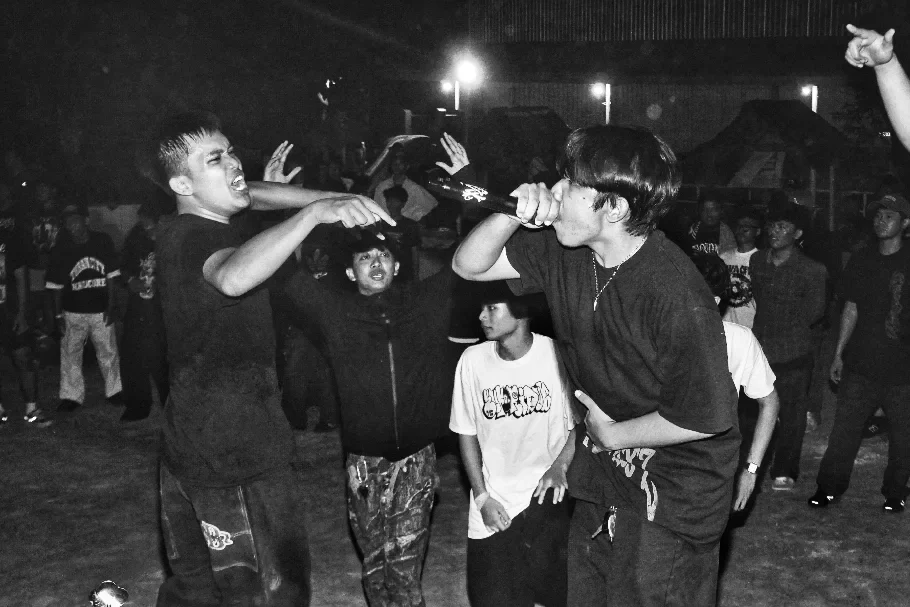

Foto sampul: @alamabdulf