Hari Jumat (2/5), dengan gembira saya mampir ke pameran “Gaze of Youth: A Face and A Thousand Voices” di Lav Gallery, Yogyakarta. Pameran itu dibuka dengan seperti umumnya pameran, sambutan kanan-kiri, pengenalan kurator dan seniman, hura-hura sedikit, makan agak banyak, dan galeri pun resmi dibuka.

Galeri itu adalah satu ruangan yang dipartisi menjadi tiga bagian, masing-masing bagian dihubungkan oleh koridor yang memanjang di bagian belakang. Jadi secara otomatis pengunjung akan melewati semua bagian jika masuk ke dalam galeri.

Dari bagian pertama saya beranjak ke koridor yang juga dipenuhi karya. Jadilah saya tidak masuk ke bagian kedua terlebih dulu, tapi menelusuri koridor, melihat karya-karya yang dipamerkan satu per satu. Di situlah, di seberang partisi antara bagian kedua dan ketiga, saya bertemu dengan Hindia Molek karya Pangestumu.

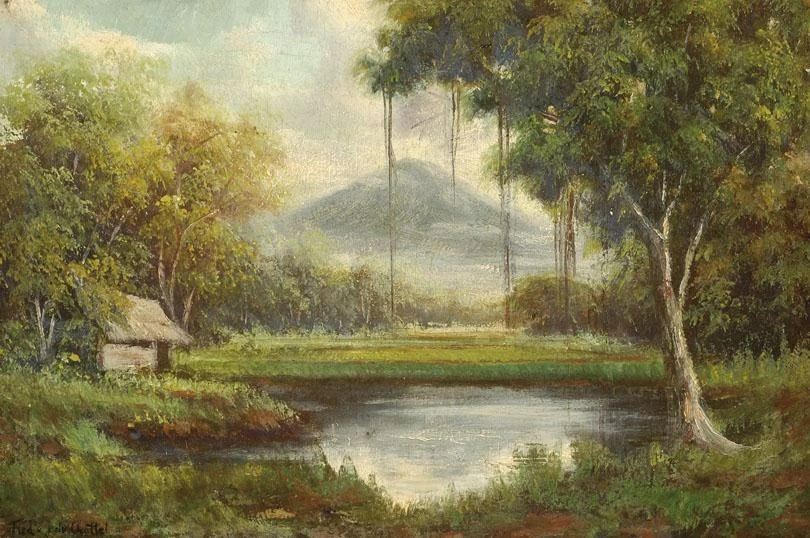

Karya ini sebenarnya tidak begitu mencolok di tengah karya-karya lainnya. Ukurannya relatif kecil, warnanya agak suram, dengan pengecualian bagian tengahnya yang agak cerah, dari jarak agak jauh terlihat seperti bagian belakang kartu pos atau digital printing. Sekilas agak aneh karena ada di tengah kanvas. Tulisan di tengah gambar juga tak begitu terbaca dari jarak saya berdiri pada awalnya.

Saya mendekat dan mengamati lamat-lamat. Empat orang (yang saya asumsikan sebagai art handler) mengangkat sebuah pigura mewah berisi gambar pemandangan sawah dan bukit. Di tengahnya ada tulisan “Ironi” besar-besar. Dari visualnya, saya bisa paham bahwa karya ini hendak menyampaikan kritik tertentu.

Seperti umumnya penikmat seni, untuk memahami tentu saja saya mengalihkan mata sesegera mungkin pada teks. Begitu membaca judul “Hindia Molek”, seolah petir menyambar di kepala saya. Tiba-tiba, dengan cara yang tak mungkin dideskripsikan, semuanya jadi masuk akal.

Pertama-tama, sebagai pembelaan, saya tidak sedang mencari-cari makna yang tidak ada. Sebaliknya, justru judul itulah yang menyodorkan tafsirnya sendiri. Karya ini menjadi sangat menarik persis karena hal itu.

Membaca Tanda, Merusak Estetika

Mari kita memutar waktu sedikit ke belakang dan mengingat ulang sejarah visual kolonial. Tentu kita paham bahwa Hindia Molek (Mooi-Indië) bukan istilah sembarangan. Frasa itu pernah digunakan untuk mengeksklusi manusia, para subjek terjajah. Pemandangan indah tapi tanpa manusia, atau kalaupun ada mereka akan digambarkan bagai sosok jinak, penari yang lentur, dan keluarga bahagia. Kita, baik alam dan manusia, digambarkan seolah perawan yang bisa dimiliki, atau bagai ornamen yang melengkapi rumah-rumah tuan tanah kaya Eropa.

Tidak ada kekerasan, tidak ada kelaparan, tidak ada penjajahan.

Dengan kata lain, Mooi-Indië adalah proyek representasi. Citra-citra seolah statis ini justru adalah taktik, semacam cara untuk menyingkirkan kekerasan dari bingkai gambar. Ia adalah tentang mata yang memandang dan bingkai yang membentuknya.

Permainan warna yang digunakan Pangestumu membongkar dengan gamblang perwujudan representasi itu. Latar belakang yang suram membuat pigura berwarna keperakan dan gambar pemandangan jadi menyala terang. Sebuah pemandangan alam yang rapi, cenderung artifisial, mengkilap, dan manis. Seolah-olah hendak menjual keindahan itu kepada kita.

Namun keindahan itu runtuh saat kita melihatnya secara holistik. Empat orang mengusung pigura, dilukis dengan warna gelap dan jadi tak terasa sentral atau bahkan perlu diabaikan. Justru di situlah letak menariknya: ini adalah tanda kekerasan, baik material maupun simbolik.

Dalam kerangka visual karya ini, mereka bukan sekadar figur dekoratif. Keempat pembawa pigura itu adalah sosok-sosok yang mesti tidak terlihat agar Hindia Molek bisa tampil indah. Ini bukan hanya tentang pigura yang diangkat, melainkan tentang siapa yang harus mengangkatnya. Tubuh mereka gelap, dan wajah mereka nyaris hilang, tak ditampilkan dengan penuh. Seperti buruh tani yang membuat sawah tampak hijau dan subur, namun tak pernah tampil dalam lukisan-lukisan Mooi-Indië.

Pangestumu dengan jitu merepresentasikan struktur eksklusi dalam estetika kolonial. Lukisan pemandangan sawah itu tidak pernah berdiri sendiri. Ia butuh tangan, tubuh, tenaga, dan kerja. Namun semua itu tak boleh merusak bingkai keindahan. Mereka harus disamarkan, direduksi jadi bayang-bayang.

Maka bingkai yang megah bukan menjadi ornamen melainkan pembatas. Bingkai itu membatasi mana yang layak disebut “indah” dan mana yang tidak. Apa yang masuk ke dalam bingkai menjadi “representasi”, sedangkan yang di luar bingkai—para pengangkat lukisan itu—adalah pengandaian yang harus disembunyikan. Mereka tak diundang ke dalam estetika, karena mereka adalah jejak kerja, keringat, kotor dan penuh jelaga. Mereka adalah gangguan terhadap keindahan, dan oleh karena itu, harus ditekan ke belakang latar, ke dalam gelap.

Bingkai, dalam konteks ini, bekerja seperti ideologi. Ia bukan sekadar batas visual, melainkan batas politik. Ia menentukan apa yang boleh tampak dan apa yang harus disingkirkan. Maka karya ini tidak hanya membongkar estetika kolonial, tapi juga menunjukkan bagaimana cara kerja estetika itu terus bertahan dalam dunia seni kontemporer.

Si Ironi dan Persoalan Kini

Di titik ini saya agak meragukan pembacaan sendiri. Kata “ironi” dalam karya ini terasa agak dipaksakan. Pangestumu seolah tak cukup sabar untuk menyindir secara halus, ia memilih menuliskannya dengan huruf besar-besar dan memajangnya di tengah. Absurditas muncul di tengah ladang penuh tanda, si “ironi” menjelma terlalu terus-terang.

Namun mungkin justru karena itulah kritik ini terasa menggigit. Ia tidak berpretensi halus, tidak ingin menyelubungi pesannya dalam metafora atau simbol yang terlalu canggih. Ia ingin langsung bicara, tanpa basa-basi: bahwa keindahan yang kita kagumi ini dibangun di atas penderitaan.

Kata “ironi” bisa jadi adalah semacam kekesalan yang dilontarkan ke wajah kita: bukankah menyedihkan bahwa kita masih terpesona pada lukisan sawah sementara sawah-sawah itu sendiri sedang dibabat habis? Bahwa kita masih melulu terkesima pada representasi sementara kenyataan ditinggalkan? Bahwa karya seni, bahkan yang mengaku “kritis”, tetap berada dalam sistem yang menyingkirkan para pekerja dari kerangka estetika?

Jika pembacaannya demikian, maka tanda-tanda sisanya yang menggantung bisa terbaca dengan jelas. Para pengangkat lukisan tidak memakai baju buruh atau petani. Mereka berpakaian seperti kita: kaos oblong, celana jeans, sepatu yang bisa dibeli di pasar malam atau toko daring. Mereka bukan hanya simbol buruh masa lampau, tapi tubuh nyata yang akrab—teman kos, tetangga, atau mungkin diri kita sendiri.

Maka masa lalu dan masa kini bercampur, si “ironi” memaksa menyatukannya. Seolah mau mengatakan bahwa selama ini, dengan berbagai omong kosong dekolonisasi politik, ekonomi, hingga estetika, nyatanya toh dunia yang kita tinggali masih sama saja. Dan di titik inilah, si “ironi” tidak lagi terasa dipaksakan. Ia menjadi sejenis sorotan yang menyilaukan, telanjang, dan disengaja.

Dengan begitu, Pangestumu mengaburkan batas antara sejarah dan kekinian, antara representasi dan kenyataan. Kritik terhadap estetika kolonial tidak hanya diarahkan ke masa lalu, melainkan ke sistem hari ini yang tetap memproduksi ketimpangan serupa, hanya dengan kemasan lebih canggih.

Karya Hindia Molek bukan sekadar nostalgia kritis, melainkan pengingat yang menyakitkan bahwa estetika yang menyenangkan mata sering kali dibangun di atas pengabaian. Di depan karya ini, kita diajak untuk tidak hanya menjadi penikmat, tapi juga mempertanyakan posisi sendiri.

Pada akhirnya, karya ini tidak akan menyelamatkan sawahmu yang akan terus dijadikan objek pemuas mata dan komodifikasi kapital. Namun bukan karena ia kurang tajam, atau karena seninya gagal. Justru karena dunia yang kita hidupi tak memberi ruang bagi seni—sekeras dan sekritis apa pun—untuk benar-benar mengganggu apa yang disebut “kemajuan”. Sawah tetap dibabat, buruh tetap disingkirkan, dan galeri tetap penuh dengan pigura indah yang dilihat oleh mereka yang tak akan pernah mencangkul tanah.

Melihat karya ini menyenangkan, persis karena menampilkan dilema paling politis dari seni yang sadar diri. Ia bisa meneriakkan ironi, tapi tetap dipeluk oleh sistem yang menjadikannya tontonan.

Kita pun, yang membaca, menulis, memamerkan, membeli, atau sekadar mengagumi adalah bagian dari siklus itu. Kita tahu persis ada yang salah, tapi karena sistem estetika memang sudah keterlaluan paripurna, kita memilih atau memang hanya bisa diam saja.

Itu ironis!

Editor: Arlingga Hari Nugroho

Foto sampul: Fatih Abdulbari