Selamat datang di kesedihan, penduduk satu.

Apa perasaan yang menyergapmu saat disapa kalimat pembuka semacam itu? Barangkali terasa ganjil, membawa serta kemuraman yang pelan-pelan merayap, seolah-olah buku ini akan segera menenggelamkan pembacanya dalam lautan duka. Namun, sambutan semacam itu justru terasa begitu wajar, bahkan tak terelakkan, dalam kanon estetika Osamu Dazai.

Sejak baris pertama, ia seolah telah berniat merobohkan fondasi narasi yang baru saja ia dirikan. Niat itu diakui secara terang-terangan oleh naratornya sendiri setelah menjelaskan bahwa teman-temannya meninggalkannya:

“…aku membaca ulang beberapa baris awal ini

dan ingin melenyapkan diri ke tengah buruk dan cabulnya baris-baris itu.”

Pesimisme menyembul lancang sejak di halaman pertama. Namun memang begitulah Dazai dengan segala kenaifannya. Bab pertama bukanlah prolog heroik yang membangkitkan rasa ingin tahu, melainkan seporsi keterpurukan, dingin dan lengket, yang barangkali membuat pembaca ragu untuk membalik halaman selanjutnya. Kalau pembaca ragu seperti itu, ketahuilah bahwa Dazai sendiri jauh lebih ragu lagi saat menulisnya.

Keraguan semacam ini, sejatinya, bukanlah milik Dazai semata. Manusia, dalam esensinya, seringkali terperangkap dalam dubitasi eksistensial terhadap kemampuan diri. Itu hal lumrah. Namun keraguan tidak selalu berakhir sebagai stagnasi. Ketika keraguan itu diekspos begitu telanjang oleh seorang penulis, yang membuat pembaca terpaksa turut mengalaminya, ia menjadi tahap negasi—penyangkalan terhadap kepercayaan diri, terhadap potensi, bahkan terhadap diri itu sendiri—yang kemudian memungkinkan munculnya bentuk ekspresi lain.

Demikianlah keraguan ganda yang ditanam Dazai dalam Dōke no Hana (The Flowers of Buffoonery) novela yang diterbitkan pada 1935—tiga belas tahun sebelum magnum opusnya, Ningen Shikkaku (No Longer Human).

Lahir di Tengah Gejolak Hidup dan Sastra

Dōke no Hana diterbitkan pada 1935, saat Dazai berusia 26 tahun. Karya ini lahir dari pengalaman nyata percobaan bunuh diri ganda yang gagal pada 1929 di Kamakura (di mana pasangannya tewas, sementara Dazai selamat), ditambah percobaan bunuh diri ketiganya pada Maret 1935 melalui gantung diri setelah gagal ujian kerja.

Pada periode ini, Dazai bergulat dengan kecanduan morfin, depresi berat, dan ambisi sastra yang belum terpenuhi, termasuk nominasi gagal untuk Penghargaan Akutagawa karena kritik dari Yasunari Kawabata (ia menyebut karya Dazai dikelilingi “awan gelap” yang menghalangi bakatnya).

Novela ini merupakan contoh khas shishōsetsu, genre otobiografis-konfesional yang populer di Jepang modern sejak Tayama Katai, di mana batas antara fakta pribadi pengarang dan fiksi sengaja dibuat kabur untuk mengeksplorasi rasa malu dan kegagalan.

Namun, Dazai “melanggar” konvensi genre ini dengan teknik metafiksional yang inovatif: narator intrusif yang terus menyela cerita, memuji sekaligus mengutuk karyanya sendiri—inspirasi yang ia akui secara eksplisit dari novelis Prancis André Gide (khususnya esai Gide tentang Dostoevsky).

Gaya ini menjadikan Dōke no Hana sebagai prototipe humor mordant Dazai, yang kelak matang menjadi ciri khas aliran Buraiha (School of Decadence) pasca-perang—gerakan yang merayakan kehidupan dekaden, alienasi, dan penolakan terhadap norma borjuis di Jepang pra-perang yang sedang menuju militerisme.

Pada pusaran gejolak hidup dan sastra itulah Dōke no Hana lahir.

Tiga Bunga Lawakan

Cerita berpusat pada Ōba Yōzō, seorang pelukis muda yang sedang dirawat di sanatorium tepi laut setelah percobaan bunuh diri ganda yang gagal. Pasangannya, Sono, tewas, sementara Yōzō selamat. Selama empat hari pemulihan, ia ditemani dua teman: Hida (teman sekolah seni yang mengidolakannya) dan Kosuge (adik sepupunya yang menempuh sekolah hukum). Ada pula perawat bernama Mano yang bertugas untuk merawatnya.

Latar musim dingin yang hangat namun canggung menjadi panggung bagi tiga “bunga lawakan” ciptaan Dazai; Yōzō, Hida, dan Kosuge. Ketiganya menjadi metafora alegoris atas mekanisme bertahan hidup yang berbeda-beda, cara menyamarkan rasa malu, inferioritas, dan ketidakmampuan melalui humor.

“….Hida, seorang pematung yang tak terkenal…Yōzō, seorang pelukis yang juga tak terkenal.”

Begitulah cara Dazai menolak atribusi keunggulan heroik dalam setiap tokohnya. Bahkan kecerdasan akademik Yōzō, yang digambarkan seolah alami dan tanpa usaha, tidak berfungsi sebagai legitimasi moral.

Bagi pembaca Ningen Shikkaku, nama Ōba Yōzō mungkin segera membangkitkan bayangan sosok yang rusak total, pria yang tercerabut dari kemanusiaannya. Namun di Dōke no Hana, kita bertemu Yōzō yang jauh lebih muda, lebih ringan, dan masih mampu tertawa di tengah keputusasaan. Ia berbaring di sanatorium sambil dikelilingi teman-teman yang menghiburnya dengan lelucon menggelikan juga bermain kartu. Bahkan melayangkan harapan-harapan kecil yang ia tahu tak akan pernah terwujud.

Hida digambarkan dengan inferioritas yang melekat. Ia sengaja memilih jurusan patung karena insekuritasnya terhadap bakat melukis Yōzō. Dalih tentang Rodin hanyalah rasionalisasi karena motivasi subliminalnya adalah penghindaran rivalitas dengan Yōzō. Kontras ini menunjukkan tarik-ulur antara menyembunyikan dan mengungkapkan perasaan terhadap seni—tema yang berulang dalam tradisi shishōsetsu—di mana kegagalan, rasa malu, dan ketidakmampuan justru dijadikan bahan baku utama penceritaan.

Sedangkan Kosuge, satu-satunya kerabat yang berada di sisi Yōzō dalam keadaan apapun. Digambarkan sebagai pribadi yang lugu dan konyol. Menghibur Yōzō dengan akting dan tingkah badutnya, meski sadar betul bahwa tawa Yōzō dan Hida sering kali hanyalah bentuk penghargaan atas usaha melucu itu sendiri.

Relasi antartokoh dibangun melalui perasaan yang saling bertaut namun timpang. Pola relasional ini membuat resonansi menjadi signifikan karena Dōke no Hana ditulis dalam tradisi shishōsetsu, yaitu jarak antara pengalaman personal pengarang dan tokoh fiksional sengaja dipersempit.

Debat minor seperti ungkapan Yōzō bahwa “seni hanyalah tai yang dikagumi banyak orang” merepresentasikan penyangkalan seorang seniman yang teralienasi dari praktik kreatifnya sendiri, persis seperti Dazai yang mengutuk novella ini adalah sebuah kegagalan dan mengatai dirinya sendiri sebagai idiot.

Narator: Alter Ego Dazai yang Tak Bisa Diam

Meski karakter-karakternya digarap apik, narator—yang jelas-jelas alter ego Dazai—begitu hipervokal hingga terus menyela cerita dengan kepedihan pribadinya. Sehingga pesimisme yang kuat dan ansietas yang pekat menodai setiap halamannya.

Contoh-contoh seperti:

“Aku hanyalah seorang badut canggung yang tak berguna.”

“Perasaan yang indah membuat sastra jadi buruk…bersembunyi di baliknya adalah seperti memakai tameng, dan kau tak bisa berharap apa pun kecuali merasa sengsara.”

“Terus terang, aku sedang kehilangan keyakinan soal kemampuanku sendiri.”

Celoteh ini, meski marginal terhadap progresi plot, terdengar sebagai dekonstruksi metafiksional yang menggelikan dengan meramalkan karyanya akan membayar tuntas segala kekurangannya. Beberapa halaman kemudian, kalimat pembuka kembali muncul dalam bentuk lain:

“Selamat datang di kegelapan. Penduduk kosong.”

Pinjaman puitis dari Dante yang ia akui sendiri terlalu bombastis untuk dihapus, karena menghapusnya berarti meruntuhkan seluruh “bangunan hidupku”. Tak usah bersijingkat membaca kenaifan Dazai. Ia memang kerap mabuk superioritas dengan frasa yang baru ditemuinya.

Alih-alih novela yang rapi, kita membaca diari otak kusut seorang penulis yang depresif, yang terus mengaburkan alur dengan celotehan tentang kegagalannya sendiri.

Ironi narsisme ini justru menambah kejenakaan, di mana novella ini tetap lucu dengan kejenakaan khas Dazai. Bagaimana tiga tokoh utama itu bersikap konyol, seperti di mana Kosuge didialogkan: “Aku menyalahkan filsafat yang sedang ngetren itu, Marxisme.” Kemudian disusul narator: Sebaris dialog yang konyol. Mantap.

Kebenaran dalam Kegagalan

Tujuan Dazai untuk menelanjangi kehipokritan anak muda telah tercapai. Bagaimana ia mengecap bahwa anak muda tak berdebat untuk bertukar ide, melainkan menuruti kemana suasana hati membawa mereka. Bagaimana bahwa tak sepatah kata pun adalah kebenaran, namun acap kali percakapan trivial yang mengandung kejujuran tiada main. Bagaimana ia mengklaim bahwa sesuatu yang kita katakan tanpa perlu berpikir seringkali adalah cara kebenaran mewujudkan diri, sebagaimana pada segmen Yōzō berdialog kepada Mano;

“Apa yang sungguh ingin kulakukan adalah melukis.

Kau memang tidak akan percaya….Melukis yang bagus, setidaknya sekali.”

Kebenaran spontan ini selaras dengan konsep awal Dazai, melalui narator, yaitu romansa atmosferis. Kesadaran diri yang berlebihan ini mencapai puncaknya ketika Dazai secara terang-terangan membongkar konsep awal penulisan novellanya sendiri.

Dazai, melalui narator, menyatakan kemarahannya terhadap dirinya sendiri karena telah menyisipkan dua tokoh orang dewasa, yang menurutnya justru melunturkan kemurnian konsep tersebut. Secara blak-blakkan bahwa ia akan menghancurkan konsep absurd itu dan mengaku malu telah membeberkan konsep romansa atmosferis itu, seolah-olah pembeberan itu sendiri merupakan bentuk eksposur yang memalukan yang berujung dengan kegagalan, sementara ia takut akan kegagalan itu sendiri.

Tidak mengherankan jika karya dengan sikap seambivalen ini menjadi sasaran empuk bagi kritikus, yang membuatnya ingin “meninju” mereka dengan kepalan tangan. Tulisannya berantakan, jauh dari matang, dengan narasi terputus-putus, komentar tak penting, dan lompatan alur tiba-tiba.

Prototipe yang Lebih Ringan

Kelemahan struktural ini kontras dengan Ningen Shikkaku. Jika Ningen Shikkaku merupakan eksplorasi gelap dan nihilistik atas kesadaran manusia, yaitu mengisahkan alienasi total Ōba Yōzō, maka Dōke no Hana dapat dibaca sebagai prototipe yang lebih ringan dan jenaka.

Karya awal ini kerap disebut sebagai “prekuel” secara tematik karena berangkat dari episode sanatorium yang sama, tetapi diolah dengan pendekatan metafiksional yang lebih “ramah” dengan sang narator kerap menyela dan mengejek dirinya sendiri, sehingga tercipta jarak ironis yang meringankan beban eksistensial.

Tema penyamaran sebagai badut untuk menutupi ketidakmampuan menjadi “manusia” hadir di kedua karya, tetapi diekspresikan secara berbeda. Dōke no Hana menertawakan kegamangan masa muda, cinta, dan kebencian diri dengan nada yang manis sekaligus ironis, sementara Ningen Shikkaku mengelaborasi tema yang sama dalam suasana yang jauh lebih gelap dan tanpa kompromi.

Perbedaan ini menandai perkembangan gaya Dazai dari sikap naif yang jenaka menuju nihilisme yang lebih matang—nihilisme yang kelak menjadi ciri khasnya sebagai ikon Buraiha.

Koridor Sanatorium di Musim Dingin

Membaca Dōke no Hana seolah-olah pembaca ditarik masuk ke dalam arsitektur mental Osamu Dazai yang rentan sekaligus telanjang… seperti berjalan pelan di koridor sanatorium pada pagi musim dingin, mengenakan mantel tebal dan syal wol yang hangat, menyusuri lantai yang masih dingin bekas badai salju semalam, sementara hangatnya cahaya matahari terbit menyusup melalui jendela berembun.

Suasana yang tercipta tidaklah depresif penuh, melainkan kehangatan yang polos dan rapuh, seolah memasuki segmen demi segmen sehingga merasakan kedekatan dengan Yōzō, Hida, Kosuge, dan tentu saja Dazai sendiri. Yang kemudian memicu kepekaan untuk memahami kegamangan eksistensial mereka, sekaligus mengenali fragmen-fragmen serupa dalam kegamangan kita sendiri sebagai pembaca.

Namun, pembaca sebaiknya tidak mengharapkan resolusi yang tuntas, sebab bab terakhir novel ini berakhir secara menggantung. Kesan ini mengindikasikan keterbatasan atau kebuntuan gagasan Dazai pada tahap akhir narasi, sebagaimana tersirat dalam kalimat penutupnya.

Dapat dikatakan bahwa Dōke no Hana adalah novela Dazai yang paling minim pretensi di antara produksinya yang lain. Itulah mengapa novella ini, secara pribadi, menjadi buku yang paling membekas tahun ini. Buku yang ditulis dengan kejujuran mentah, meski berserakan. Atau… mungkin karena temuan fragmen diri di dalamnya.

Di antara Dazai. Di antara Yōzō.

Editor: Arlingga Hari Nugroho

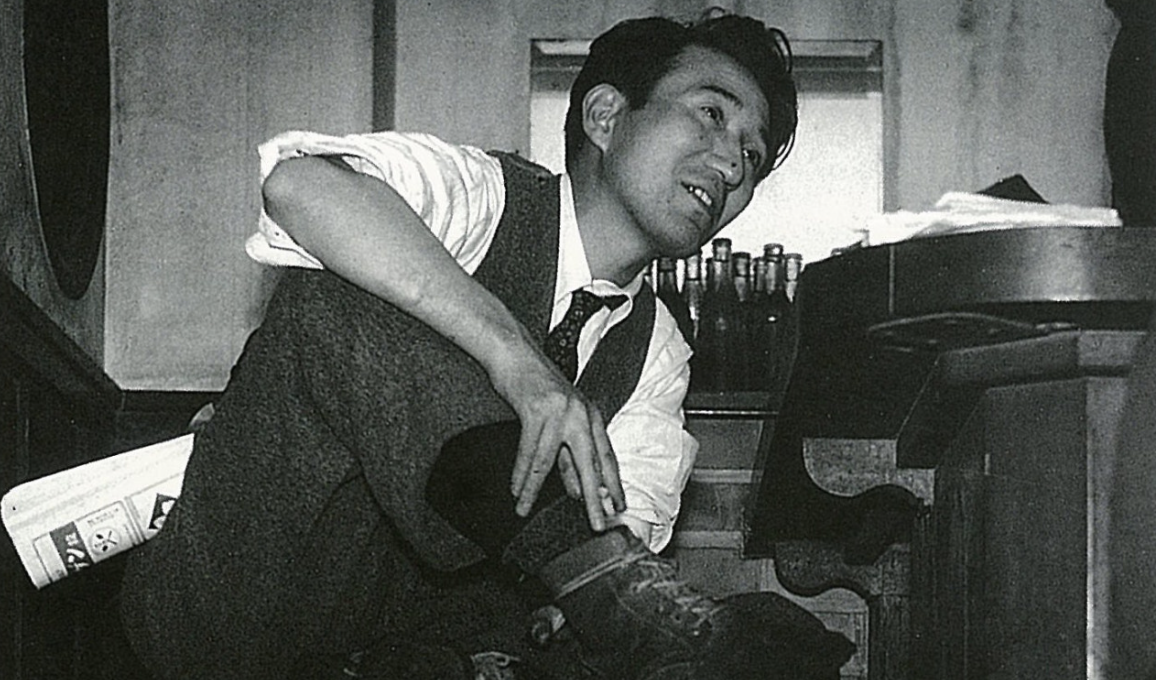

Foto sampul: Tadahiko Hayashi