Dunia selalu mengatur soal bagaimana tingkah laku dan gaya hidup kita dijalankan. Di tengah kencangnya arus modernisasi, kita seolah berjalan sambil membawa peta yang sama; berjalan beriringan menuju tujuan yang sama. Standardisasi ditetapkan berdasarkan apa yang pantas dan tidak pantas oleh moral yang kecut. Moral dibentuk oleh siapa yang berkuasa. Ketidakseragaman diacuhkan dan bahkan acap kali dikucilkan dari ruang-ruang publik. Di tengah dunia yang seragam, mereka yang berbeda seolah dianggap manusia-manusia yang aneh.

Manusia yang tidak patuh kepada logika zaman— logika yang selalu berorientasi pada akumulasi kapital—bakal selalu dipinggirkan. Alhasil, kesejatian manusia menjadi tumpul, sementara kepalsuan semakin tajam mengebiri nilai-nilai sejati yang unik. Di dunia yang brengsek semacam itu, Holden Caulfield hadir membawa gugatan yang pahit. Ia menjadi sesosok manusia yang menolak untuk diseragamkan dan menolak untuk patuh.

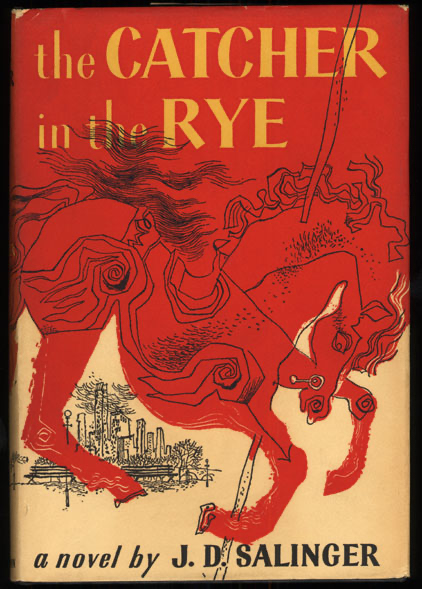

Di mata Holden, semua yang seragam dan patuh adalah manusia-manusia yang munafik dan pantas dihancurkan ketidakjujurannya. Walaupun Ia merupakan karakter fiksi dalam novel karangan J. D. Salinger, namun jiwa fiksinya sebagai individu merdeka bisa merobek tata ruang dimensi fiksi yang sempit.

Realitas Sosial dan Budaya Pasca Perang

Gugatan Holden Caulfield pada “logika zaman” ini beresonansi kuat dengan realitas sosial dan budaya Amerika pasca-Perang Dunia kedua. Periode pasca-1950an ditandai oleh kemakmuran ekonomi yang kemudian melahirkan masyarakat yang sangat mengutamakan materialisme, status, dan penampilan luar sebagai standar kesuksesan.

Istilah “phony” (munafik) yang acap kali dilontarkan Holden adalah kritik frontal terhadap nilai-nilai yang mendominasi masa-masa itu. Ia menolak sekolah-sekolah elit, karier yang terhormat, dan kesopanan sosial karena semua itu baginya hanyalah kedok palsu yang dibentuk oleh materi dan ambisi dangkal.

Di masa-masa itu, Holden menjadi simbol awal pemberontakan remaja yang menolak untuk berpartisipasi dalam “Mimpi Amerika” yang telah terstandardisasi dan menuntut kepatuhan buta terhadap norma-norma yang kaku. Dengan demikian, penolakannya untuk patuh bukan hanya soal pemberontakan pribadi, tetapi juga perlawanan terhadap sistem sosial yang memaksa manusia mengorbankan otentisitas demi kesesuaian.

Hari ini, di tengah dunia yang memaksa seragam dan paksaan untuk patuh kepada logika zaman yang mencitrakan diri sebagai kebenaran tunggal, barangkali membaca Holden Caulfield bisa menjadi acuan alternatif untuk menemukan kembali nilai makna yang sejati. Suatu nilai makna akan tujuan hidup yang murni dari dalam hati setiap manusia yang mendambakan kebebasan diri tanpa mesti mengikuti anjuran moral dan standardisasi yang kaku

Holden dan Topeng-Topeng Moral

Membaca Holden Caulfield berarti kita juga akan membaca Topeng-Topeng moral yang menjadi barang dagangan paling laris di abad yang konon lagi maju-majunya ini. Topeng-Topeng moral itu bisa kita jumpai di setiap arus jejaring sosial media. Barangsiapa yang memakai Topeng-Topeng itu, mereka akan masuk dan dipaksa untuk menaati logika kemajuan yang dengan serampangan membumihanguskan keberagaman dan kesejatian diri yang murni.

Padahal di dalam kitab suci manapun, tidak ada yang namanya perintah untuk memakai Topeng-Topeng. Akan tetapi, di dalam alam bawah sadar yang membangun bahasa dan pikiran manusia-manusia modern, penggunaan Topeng-Topeng moral adalah suatu bentuk kewajiban. Sebab, jika mereka tidak memakai Topeng-Topeng itu, segala umpatan dan sindiran keras yang berkonotasi meminggirkan perbedaan pasti akan selalu menjadi camilan sehari-hari. Karena itu pula, mereka yang menggunakan Topeng-Topeng moral mestilah disebut sebagai manusia-manusia yang takut atau enggan ditinggal oleh zamannya.

Menilik puluhan tahun ke belakang, J. D. Salinger, seorang penulis yang tak ingin merengkuh popularitas, telah menciptakan karakter maha unik (anomali) di tengah dunia fiksi. Karakter itu menembus batas-batas fiksi dan mengacau dunia realitas manusia. Nama karakter itu adalah Holden Caulfield. Seorang anak remaja berusia sekitar 17 tahun yang selalu hidup dengan umpatan-umpatan jujur terhadap dunia yang berdiri dengan memijak kebohongan.

Banyak orang yang memandang Holden Caulfield itu sebagai karakter yang menyimbolkan ajakan untuk menolak dewasa, atau dengan kata lain mempertahankan masa kanak-kanak sebagai masa paling jujur. Namun, bagiku lain. Tafsiranku terhadap karakter Holden Caulfield justru sebagai karakter yang berdiri atas nama kejujuran paling murni dan bukan sekadar soal mempertahankan imajinasi bebas dan jujur di masa-masa kanak-kanak belaka.

Ketika dunia menuntut manusia memakai topeng-topeng moralnya, Holden justru membuang topeng itu ke tanah—ia menginjak-injaknya lalu meludahinya dengan makian-makian yang menohok. Holden pandai membaca muka manusia, mulai dari mereka yang sok suci dengan menebar kebaikan di muka umum namun bangsat di belakang, sampai dengan manusia-manusia yang menopang hidupnya dengan moralitas sempit.

Menurutku, Holden bukan sedang mempertahankan masa kanak-kanak manusia yang penuh kejujuran, tetapi ia sedang berusaha menghempas dikotomi antara masa kanak-kanak dan masa dewasa. Seolah kejujuran yang dimiliki oleh manusia hanya boleh bertahan di masa kanak-kanak dan ketika menginjak dewasa akan menjadi wajar jika kejujuran itu hilang ditelan realitas-realitas pahit.

Menggugat Kepalsuan

Mau tidak mau kita harus mengakui, topeng-topeng moral membuat manusia menjadi seragam. Ketika keseragaman ini dipatenkan oleh standardisasi yang sempit seperti misalnya kita tidak boleh seperti ini dan itu, dan kita hanya boleh ini dan itu, atau kita harus ini dan itu. Sementara, jika tidak seperti itu kita akan ditinggal oleh kemajuan, manusia menjadi makhluk sosial paling rentan dimusuhi oleh sesamanya. Seolah-olah kemodernan adalah kebenaran paling maha adil yang patut disembah, sementara nilai-nilai lama yang luhur dituntut lenyap dalam pergaulan sosial.

Kita bisa berkata tidak pada kebiasaan manusia ‘primitif’ menyembah apa yang disebut oleh kaum modern sebagai sesuatu yang mistis. Namun, kita tidak bisa membaca kembali kebiasaan itu sebagai sesuatu yang menyiratkan poin-poin positif. Misal, ketika manusia manusia primitif menganggap bahwa segala bagian dari alam seperti pepohonan adalah tuhan, dan ia wajib dijaga, kita memakai logika modern dan memandangnya sebagai sesuatu yang konyol. Padahal, jika ditelisik lebih dalam anggapan semacam itu justru menyimbolkan cinta dan kasih sayang antara manusia dengan alam.

Di tengah realitas modern yang sempit semacam itu, Holden berkata, “tidak ada manusia yang mau mengerti”. Dalam hal ini, konteks perkataan Holden jangan diletakkan pada fenomena kekanakan yang sempit, tetapi mesti kita lihat sebagai pertanyaan reflektif: benarkah kita sudah mengerti dalam semua hal?

Pertanyaan semacam itu harusnya hadir di setiap pikiran manusia, bukan sebagai ancaman ketinggalan zaman, tetapi sebagai upaya untuk melihat ke dalam diri lebih jauh, bahwa ternyata masih ada hal-hal yang belum kita pahami hari ini, dan kita patut untuk memahaminya kembali alih-alih memvonisnya kuno karena berbeda dan jauh dari kebiasaan modern kita.

Membebaskan Diri Sendiri dari Belenggu Kepalsuan

Holden Caulfield umumnya sering kali dipandang sebagai anak remaja yang bersikeras mempertahankan kepolosan dan kejujuran anak-anak. Gambaran semacam itu memang cukup masuk akal, karena Holden sering kali menunjukkan sikap yang kekanak-kanakan dan menolak kedewasaan. Namun agaknya pandangan itu terlalu sempit.

Jika diperdalam lagi, berbagai simbol seperti museum, pertanyaan ke mana perginya anak-anak bebek ketika danau yang beku waktu musim dingin, dan pasar malam digambarkan sebagai upaya untuk membekukan waktu; berasumsi waktu dapat mempertahankan nilai otentik manusia yang belum dicemari oleh laku hidup modern.

Simbol itu menurutku adalah sesuatu yang amat filosofis, alih-alih sekadar dianggap sebagai sesuatu yang pantas dicemooh oleh karena sikap dan sifat Holden yang tak ingin menerima kenyataan. Sebab kalau demikian, kita mesti bertanya kembali: siapa yang pantas menentukan kenyataan itu? Kenyataan siapa yang benar-benar nyata? Modernisme atau Holden? Jika jawabannya subjektif, maka biarlah pembaca yang menilai dengan harus lebih bijaksana, dan mengerti bahwa tidak ada nilai yang tunggal dan pantas diagungkan.

Dunia modern adalah dunia yang dihidupi oleh manusia manusia phony (munafik) bagi Holden. Terkadang, Holden mesti menyesuaikan diri dengan mengikuti arus yang tak disenanginya; menjalani hidup palsu sembari mengumpat dan menggugat dalam hatinya yang rentan. Di puncak kegelisahannya, Holden dan adiknya, Phobe, berbincang soal puisi Robert Burns, Comin’ thro’ the Rye. Di sini Holden membelokkan makna puisi Burns:

“If a body catch a body comin’ thro’ the rye,” ujar Holden.

(Jika seseorang menangkap seseorang melewati ladang gandum).

Dalam percakapan ini, kita bisa melihat bagaimana kegelisahan akan hidup di dunia yang serba palsu membuncahkan gugatan yang halus dan jujur melalui pemaknaan simbolis soal kepolosan dan kejujuran masa kanak-kanak, yang sebetulnya, menurut saya lebih daripada itu; membuka kenyataan bahwa kejujuran adalah hal yang berharga dan tidak bisa dikotomi antara masa dewasa dan kanak-kanak. Namun, Phobe, sang adik malah menilai bahwa kakaknya hanya salah mengartikan, dan bilang:

“If a body meet a body comin’ thro’ the rye,” bantah Phobe.

(Jika seseorang bertemu seseorang melewati ladang gandum.)

Penilaian sang adik menyiratkan bahwa sang kakak, Holden, hanya butuh menerima kenyataan yang hidup; bahwa setiap manusia mesti tumbuh dan berkembang dengan apa adanya, meskipun itu artinya menerima laku hidup yang serba palsu. Hal itu tersimbolisasikan dengan epik di puncak novel dengan datangnya Holden dan Phobe ke taman bermain, di sana sang adik, Phobe, menaiki sebuah komidi putar. Sementara Holden merenung sambil menatap sang adik.

Komidi putar dan perenungan yang tampak dalam tatapan Holden dalam hal ini disimbolkan sebagai upaya penerimaan akan realitas yang ada. Banyak yang bilang, bahwa puncak ini menggambarkan Holden sudah menerima kenyataan dunia apa adanya, ia tidak bisa memaksakan idealismenya soal dunia kanak-kanak yang jujur dan polos.

Namun, dalam hal ini, saya berani menilai lain. Bahwa memang Holden menerima kenyataan yang ada itu benar, tetapi kita harus ingat kembali poin utama yang saya ungkapkan sebelumnya menyoal tafsir baru soal simbolisasi museum, anak-anak bebek di danau beku, dan komidi putar sebagai upaya untuk membekukan waktu yang mesti dilihat lebih dalam.

Pada akhirnya, apa yang ingin dicapai Holden Caulfield adalah bagaimana seharusnya manusia berlaku sewajarnya sebagai manusia yang jujur. Holden dalam penilaian saya bukanlah anak remaja yang hendak mempertahankan kepolosan dan kejujuran masa kanak-kanaknya dengan memberontak pada nilai-nilai budaya baru, melainkan justru ia ingin menyampaikan bahwa di dunia yang serba palsu seperti hari ini, manusia harus mampu mempertahankan kejujurannya.

Pembelokan teks dan juga makna puisi Robert Burns adalah seruan dari Holden yang jujur menyoal bagaimana kita seharusnya tidak boleh mendikotomi antara masa kanak-kanak dan masa dewasa dalam konteks kejujuran. Artinya, mau kita ini adalah anak-anak atau orang dewasa, kejujuran mesti dijunjung tinggi sebagai nilai paling luhur yang dimiliki oleh manusia.

Editor: Arlingga Hari Nugroho

Foto Sampul: Pinterest